"LA LIGA DE LOS PELIRROJOS"

Un caso para Sherlock Holmes publicado en The Strand Magazine (1891).

Sherlock Holmes es un personaje ficticio creado por Arthur Conan Doyle que apareció en sus novelas resolviendo casos merecedores de las habilidades de observación y deducción de este detective. Que entre 1887 y 1927, resolvió 62 casos. (4 novelas y 58 cuentos).

Conan Doyle siempre pensó que su criatura oscurecía el resto de sus obras, especialmente las novelas históricas, por lo que decidió matarlo en 1893 al final del cuento 26, “La aventura del problema final”. Sin embargo, 8 años más tarde, bajo la presión de la familia y del editor, “resucitó” a la vida al detective y escribió 34 cuentos más entre 1901 y 1927.

“LA LIGA DE LOS PELIRROJOS”

Había ido yo a visitar a mi amigo el señor Sherlock Holmes cierto día de otoño del año pasado, y me lo encontré muy enzarzado en conversación con un caballero anciano muy voluminoso, de cara rubicunda y cabellera de un subido color rojo. Iba yo a retirarme, disculpándome por mi entremetimiento, pero Holmes me hizo entrar bruscamente de un tirón, y cerró la puerta a mis espaldas.

—Mi querido Watson, no podía usted venir en mejor momento —me dijo con expresión cordial.

—Creí que estaba usted ocupado.

—Lo estoy, y muchísimo.

—Entonces puedo esperar en la habitación de al lado.

—De ninguna manera. Señor Wilson, este caballero ha sido compañero y colaborador mío en muchos de los casos que mayor éxito tuvieron, y no me cabe la menor duda de que también en el de usted me será de la mayor utilidad.

El voluminoso caballero hizo mención de ponerse en pie y me saludó con una inclinación de cabeza, que acompañó de una rápida mirada interrogadora de sus ojillos, medio hundidos en círculos de grasa.

—Tome asiento en el canapé —dijo Holmes, dejándose caer otra vez en su sillón, y juntando las yemas de los dedos, como era costumbre suya cuando se hallaba de humor reflexivo—. De sobra sé, mi querido Watson, que usted participa de mi afición a todo lo que es raro y se sale de los convencionalismos y de la monótona rutina de la vida cotidiana. Usted ha demostrado el deleite que eso le produce, como el entusiasmo que le ha impulsado a escribir la crónica de tantas de mis aventurillas, procurando embellecerlas hasta cierto punto, si usted me permite la frase.

—Desde luego, los casos suyos despertaron en mí el más vivo interés —le contesté.

—Recordará usted que hace unos días, antes que nos lanzásemos a abordar el sencillo problema que nos presentaba la señorita Mary Sutherland, le hice la observación de que los efectos raros y las combinaciones extraordinarias debíamos buscarlas en la vida misma, que resulta siempre de una osadía infinitamente mayor que cualquier esfuerzo de la imaginación.

—Sí, y yo me permití ponerlo en duda.

—En efecto, doctor, pero tendrá usted que venir a coincidir con mi punto de vista, porque, en caso contrario, iré amontonando y amontonando hechos sobre usted hasta que su razón se quiebre bajo su peso y reconozca usted que estoy en lo cierto. Pues bien: el señor Jabez Wilson, aquí presente, ha tenido la amabilidad de venir a visitarme esta mañana, dando comienzo a un relato que promete ser uno de los más extraordinarios que he escuchado desde hace algún tiempo. Me habrá usted oído decir que las cosas más raras y singulares no se presentan con mucha frecuencia unidas a los crímenes grandes, sino a los pequeños, y también, de cuando en cuando, en ocasiones en las que puede existir duda de si, en efecto, se ha cometido algún hecho delictivo. Por lo que he podido escuchar hasta ahora, me es imposible afirmar si en el caso actual estamos o no ante un crimen; pero el desarrollo de los hechos es, desde luego, uno de los más sorprendentes de que he tenido jamás ocasión de enterarme. Quizá, señor Wilson, tenga usted la extremada bondad de empezar de nuevo el relato. No se lo pido únicamente porque mi amigo, el doctor Watson, no ha escuchado la parte inicial, sino también porque la índole especial de la historia despierta en mí el vivo deseo de oír de labios de usted todos los detalles posibles. Por regla general, me suele bastar una ligera indicación acerca del desarrollo de los hechos para guiarme por los millares de casos similares que se me vienen a la memoria. Me veo obligado a confesar que en el caso actual, y según yo creo firmemente, los hechos son únicos.

El voluminoso cliente enarcó el pecho, como si aquello le enorgulleciera un poco, y sacó del bolsillo interior de su gabán un periódico sucio y arrugado. Mientras él repasaba la columna de anuncios, adelantando la cabeza, después de alisar el periódico sobre sus rodillas, yo lo estudié a él detenidamente, esforzándome, a la manera de mi compañero, por descubrir las indicaciones que sus ropas y su apariencia exterior pudieran proporcionarme.

No saqué, sin embargo, mucho de aquel examen.

A juzgar por todas las señales, nuestro visitante era un comerciante inglés de tipo corriente, obeso, solemne y de lenta comprensión. Vestía unos pantalones abolsados, de tela de pastor, a cuadros grises; una levita negra y no demasiado limpia, desabrochada delante; chaleco gris amarillento, con albertina de pesado metal, de la que colgaba para adorno un trozo, también de metal, cuadrado y agujereado. A su lado, sobre una silla, había un raído sombrero de copa y un gabán marrón descolorido, con el arrugado cuello de terciopelo. En resumidas cuentas, y por mucho que yo lo mirase, nada de notable distinguí en aquel hombre, fuera de su pelo rojo vivísimo y la expresión de disgusto y de pesar extremados que se leía en sus facciones.

La mirada despierta de Sherlock Holmes me sorprendió en mi tarea, y mi amigo movió la cabeza, sonriéndome, en respuesta a las miradas mías interrogadoras:

—Fuera de los hechos evidentes de que en tiempos estuvo dedicado a trabajos manuales, de que toma rapé, de que es francmasón, de que estuvo en China y de que en estos últimos tiempos ha estado muy atareado en escribir no puedo sacar nada más en limpio.

El señor Jabez Wilson se irguió en su asiento, puesto el dedo índice sobre el periódico, pero con los ojos en mi compañero.

—Pero, por vida mía, ¿cómo ha podido usted saber todo eso, señor Holmes? ¿Cómo averiguó, por ejemplo, que yo he realizado trabajos manuales? Todo lo que ha dicho es tan verdad como el Evangelio, y empecé mi carrera como carpintero de un barco.

—Por sus manos, señor. La derecha es un número mayor de medida que su mano izquierda. Usted trabajó con ella, y los músculos de la misma están más desarrollados.

—Bien, pero ¿y lo del rapé y la francmasonería?

—No quiero hacer una ofensa a su inteligencia explicándole de qué manera he descubierto eso, especialmente porque, contrariando bastante las reglas de vuestra orden, usa usted un alfiler de corbata que representa un arco y un compás.

—¡Ah! Se me había pasado eso por alto. Pero ¿y lo de la escritura?

—Y ¿qué otra cosa puede significar el que el puño derecho de su manga esté tan lustroso en una anchura de cinco pulgadas, mientras que el izquierdo muestra una superficie lisa cerca del codo, indicando el punto en que lo apoya sobré el pupitre?

—Bien, ¿y lo de China?

—El pez que lleva usted tatuado más arriba de la muñeca sólo ha podido ser dibujado en China. Yo llevo realizado un pequeño estudio acerca de los tatuajes, y he contribuido incluso a la literatura que trata de ese tema. El detalle de colorear las escamas del pez con un leve color sonrosado es completamente característico de China. Si, además de eso, veo colgar de la cadena de su reloj una moneda china, el problema se simplifica aun más.

El señor Jabez Wilson se rió con risa torpona, y dijo:

—¡No lo hubiera creído! Al principio me pareció que lo que había hecho usted era una cosa por demás inteligente; pero ahora me doy cuenta de que, después de todo, no tiene ningún mérito.

—Comienzo a creer, Watson —dijo Holmes—, que es un error de parte mía el dar explicaciones. Omne ignotum pro magnifico, como no ignora usted, y si yo sigo siendo tan ingenuo, mi pobre celebridad, mucha o poca, va a naufragar. ¿Puede enseñarme usted ese anuncio, señor Wilson?

—Sí, ya lo encontré —contestó él, con su dedo grueso y colorado fijo hacia la mitad de la columna—. Aquí está. De aquí empezó todo. Léalo usted mismo, señor.

Le quité el periódico, y leí lo que sigue:

«A la liga de los pelirrojos.— Con cargo al legado del difunto Ezekiah Hopkins, Penn., EE. UU., se ha producido otra vacante que da derecho a un miembro de la Liga a un salario de cuatro libras semanales a cambio de servicios de carácter puramente nominal. Todos los pelirrojos sanos de cuerpo y de inteligencia, y de edad superior a los veintiún años, pueden optar al puesto. Presentarse personalmente el lunes, a las once, a Duncan Ross. en las oficinas de la Liga, Pope’s Court. núm. 7 - Fleet Street.»

—¿Qué diablos puede significar esto? —exclamé después de leer dos veces el extraordinario anuncio.

Holmes se rio por lo bajo, y se retorció en su sillón, como solía hacer cuando estaba de buen humor.

—¿Verdad que esto se sale un poco del camino trillado? —dijo—. Y ahora, señor Wilson, arranque desde la línea de salida, y no deje nada por contar acerca de usted, de su familia y del efecto que el anuncio ejerció en la situación de usted. Pero antes, doctor, apunte el periódico y la fecha.

—Es el Morning Chronicle del veintisiete de abril de mil ochocientos noventa. Exactamente, de hace dos meses.

—Muy bien. Veamos, señor Wilson.

—Pues bien: señor Holmes, como le contaba a usted —dijo Jabez Wilson secándose el sudor de la frente—, yo poseo una pequeña casa de préstamos en Coburg Square, cerca de la City. El negocio no tiene mucha importancia, y durante los últimos años no me ha producido sino para ir tirando. En otros tiempos podía permitirme tener dos empleados, pero en la actualidad sólo conservo uno; y aun a éste me resultaría difícil poder pagarle, de no ser porque se conforma con la mitad de la paga, con el propósito de aprender el oficio.

—¿Cómo se llama este joven de tan buen conformar? —preguntó Sherlock Holmes.

—Se llama Vicente Spaulding, pero no es precisamente un mozalbete. Resultaría difícil calcular los años que tiene. Yo me conformaría con que un empleado mío fuese lo inteligente que es él; sé perfectamente que él podría ganar el doble de lo que yo puedo pagarle, y mejorar de situación. Pero, después de todo, si él está satisfecho, ¿por qué voy a revolverle yo el magín?

—Naturalmente, ¿por qué va usted a hacerlo?

Es para usted una verdadera fortuna el poder disponer de un empleado que quiere trabajar por un salario inferior al del mercado. En una época como la que atravesamos no son muchos los patronos que están en la situación de usted. Me está pareciendo que su empleado es tan extraordinario como su anuncio.

—Bien, pero también tiene sus defectos ese hombre —dijo el señor Wilson—. Por ejemplo, el de largarse por ahí con el aparato fotográfico en las horas en que debería estar cultivando su inteligencia, para luego venir y meterse en la bodega, lo mismo que un conejo en la madriguera, a revelar sus fotografías. Ese es el mayor de sus defectos; pero, en conjunto, es muy trabajador. Y carece de vicios.

—¿Supongo que seguirá trabajando con usted?

—Sí, señor. Yo soy viudo, nunca tuve hijos, y en la actualidad componen mi casa él y una chica de catorce años, que sabe cocinar algunos platos sencillos y hacer la... limpieza. Los tres llevamos una vida tranquila, señor; y gracias a eso estamos bajo techado, pagamos nuestras deudas, y no pasamos de ahí. Fue el anuncio lo que primero nos sacó de quicio. Spauling se presentó en la oficina, hoy hace exactamente ocho semanas, con este mismo periódico en la mano, y me dijo: «¡Ojalá Dios que yo fuese pelirrojo, señor Wilson!» Yo le pregunté: «¿De qué se trata?» Y él me contestó: «Pues que se ha producido otra vacante en la Liga de los Pelirrojos. Para quien lo sea equivale a una pequeña fortuna, y, según tengo entendido, son más las vacantes que los pelirrojos, de modo que los albaceas testamentarios andan locos no sabiendo qué hacer con el dinero. Si mi pelo cambiase de color, ahí tenía yo un huequecito a pedir de boca donde meterme.» «Pero bueno, ¿de qué se trata?», le pregunté. Mire, señor Holmes, yo soy un hombre muy de su casa. Como el negocio vino a mí, en vez de ir yo en busca del negocio, se pasan semanas enteras sin que yo ponga el pie fuera del felpudo de la puerta del local. Por esa razón vivía sin enterarme mucho de las cosas de fuera, y recibía con gusto cualquier noticia. «¿Nunca oyó usted hablar de la Liga de los Pelirrojos?», me preguntó con asombro. «Nunca.» «Sí que es extraño, siendo como es usted uno de los candidatos elegibles para ocupar las vacantes.» «Y ¿qué supone en dinero?», le pregunté. «Una minucia. Nada más que un par de centenares de libras al año, pero casi sin trabajo, y sin que le impidan gran cosa dedicarse a sus propias ocupaciones.» Se imaginará usted fácilmente que eso me hizo afinar el oído, ya que mi negocio no marchaba demasiado bien desde hacía algunos años, y un par de centenares de libras más me habrían venido de perlas. «Explíqueme bien ese asunto», le dije

«Pues bien —me contestó mostrándome el anuncio—: usted puede ver por sí mismo que la Liga tiene una vacante, y en el mismo anuncio viene la dirección en que puede pedir todos los detalles. Según a mí se me alcanza, la Liga fue fundada por un millonario norteamericano, Ezekiah Hopkins, hombre raro en sus cosas. Era pelirrojo, y sentía mucha simpatía por los pelirrojos; por eso, cuando él falleció, se vino a saber que había dejado su enorme fortuna encomendada a los albaceas, con las instrucciones pertinentes a fin de proveer de empleos cómodos a cuantos hombres tuviesen el pelo de ese mismo color. Por lo qué he oído decir, el sueldo es espléndido, y el trabajo, escaso.» Yo le contesté: «Pero serán millones los pelirrojos que los soliciten.» «No tantos como usted se imagina —me contestó—. Fíjese en que el ofrecimiento está limitado a los londinenses, y a hombres mayores de edad. El norteamericano en cuestión marchó de Londres en su juventud, y quiso favorecer a su vieja y querida ciudad. Me han dicho, además, que es inútil solicitar la vacante cuando se tiene el pelo de un rojo claro o de un rojo oscuro; el único que vale es el color rojo auténtico, vivo, llameante, rabioso. Si le interesase solicitar la plaza, señor Wilson, no tiene sino presentarse; aunque quizá no valga la pena para usted el molestarse por unos pocos centenares de libras.» La verdad es, caballeros, como ustedes mismos pueden verlo, que mi pelo es de un rojo vivo y brillante, por lo que me pareció que, si se celebraba un concurso, yo tenía tantas probabilidades de ganarlo como el que más de cuantos pelirrojos había encontrado en mi vida. Vicente Spaulding parecía tan enterado del asunto, que pensé que podría serme de utilidad; de modo, pues, que le di la orden de echar los postigos por aquel día y de acompañarme inmediatamente. Le cayó muy bien lo de tener un día de fiesta, de modo, pues, que cerramos el negocio, y marchamos hacia la dirección que figuraba en el anuncio. Yo no creo que vuelva a contemplar un espectáculo como aquél en mi vida, señor Holmes. Procedentes del Norte, del Sur, del Este y del Oeste, todos cuantos hombres tenían un algo de rubicundo en los cabellos se habían largado a la City respondiendo al anuncio. Fleet Street estaba obstruida de pelirrojos, y Pope’s Court producía la impresión del carrito de un vendedor de naranjas. Jamás pensé que pudieran ser tantos en el país como los que se congregaron por un solo anuncio. Los había allí de todos los matices: rojo pajizo, limón, naranja, ladrillo, cerro setter, irlandés, hígado, arcilla. Pero, según hizo notar Spaulding, no eran muchos los de un auténtico rojo, vivo y llameante. Viendo que eran tantos los que esperaban, estuve a punto de renunciar, de puro desánimo; pero Spaulding no quiso ni oír hablar de semejante cosa. Yo no sé cómo se las arregló, pero el caso es que, a fuerza de empujar a éste, apartar al otro y chocar con el de más allá, me hizo cruzar por entre aquella multitud, llevándome hasta la escalera que conducía a las oficinas.

—Fue la suya una experiencia divertidísima —comentó Holmes, mientras su cliente se callaba y refrescaba su memoria con un pellizco de rapé—. Prosiga, por favor, el interesante relato.

—En la oficina no había sino un par de sillas de madera y una mesa de tabla, a la que estaba sentado un hombre pequeño, y cuyo pelo era aún más rojo que el mío. Conforme se presentaban los candidatos les decía algunas palabras, pero siempre se las arreglaba para descalificarlos por algún defectillo. Después de todo, no parecía cosa tan sencilla el ocupar una vacante. Pero cuando nos llegó la vez a nosotros, el hombrecito se mostró más inclinado hacia mí que hacia todos los demás, y cerró la puerta cuando estuvimos dentro, a fin de poder conversar reservadamente con nosotros. «Este señor se llama Jabez Wilson —le dijo mi empleado—, y desearía ocupar la vacante que hay en la Liga.» «Por cierto que se ajusta a maravilla para el puesto —contestó el otro—. Reúne todos los requisitos. No recuerdo desde cuándo no he visto pelo tan hermoso.»

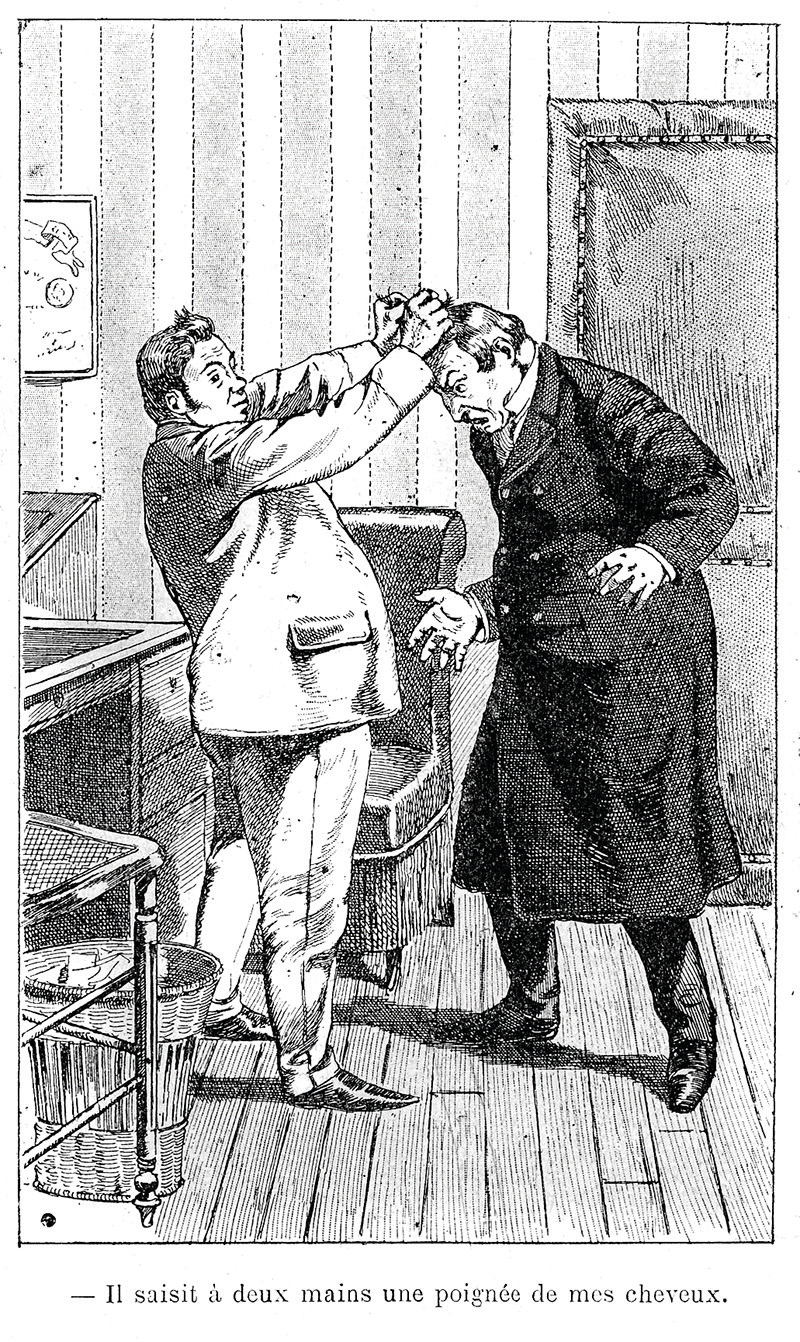

Dio un paso atrás, torció a un lado la cabeza, y me estuvo contemplando el pelo hasta que me sentí invadido de rubor. Y de pronto, se abalanzó hacia mí, me dio un fuerte apretón de manos y me felicitó calurosamente por mi éxito. «El titubear constituiría una injusticia. —dijo— Pero estoy seguro de que sabrá disculpar el que yo tome una precaución elemental.»

Y acto continuo me agarró del pelo con ambas manos, y tiró hasta hacerme gritar de dolor.

Al soltarme, me dijo: «Tiene usted lágrimas en los ojos, de lo cual deduzco que no hay trampa. Es preciso que tengamos sumo cuidado, porque ya hemos sido engañados en dos ocasiones, una de ellas con peluca postiza, y la otra, con el tinte. Podría contarle a usted anécdotas del empleo de cera de zapatero remendón, como para que se asquease de la condición humana.» Dicho esto se acercó a la ventana, y anunció a voz en grito a los que estaban debajo que había sido ocupada la vacante. Se alzó un gemido de desilusión entre los que esperaban, y la gente se desbandó, no quedando más pelirrojos a la vista que mi gerente y yo.

«Me llamo Duncan Ross —dijo éste—, y soy uno de los que cobran pensión procedente del legado de nuestro noble bienhechor. ¿Es usted casado, señor Wilson? ¿Tiene usted familia?» Contesté que no la tenía. La cara de aquel hombre se nubló en el acto, y me dijo con mucha gravedad: «¡ Vaya por Dios, qué inconveniente más grande! ¡Cuánto lamento oírle decir eso!

Como es natural, la finalidad del legado es la de que aumenten y se propaguen los pelirrojos, y no sólo su conservación. Es una gran desgracia que usted sea un hombre sin familia.» También mi cara se nubló al oír aquello, señor Holmes, viendo que, después de todo, se me escapaba, la vacante; pero, después de pensarlo por espacio...

de algunos minutos, sentenció que eso no importaba. «Tratándose de otro —dijo—, esa objeción podría ser fatal; pero estiraremos la cosa en favor de una persona de un pelo como el suyo. ¿Cuándo podrá usted hacerse cargo de sus nuevas obligaciones?» «Hay un pequeño inconveniente, puesto que yo tengo un negocio mío», contesté. «¡Oh! No se preocupe por eso, señor Wilson —dijo Vicente Spaulding—. Yo me cuidaré de su negocio.» «¿Cuál será el horario?», pregunté. «De diez a dos.» Pues bien: el negocio de préstamos se hace principalmente a eso del anochecido, señor Holmes, especialmente los jueves y los viernes, es decir, los días anteriores al de paga; me venía, pues, perfectamente el ganarme algún dinerito por las mañanas. Además, yo sabía que mi empleado es una buena persona y que atendería a todo lo que se le presentase. «Ese horario me convendría perfectamente —le dije—. ¿Y el sueldo?» «Cuatro libras a la semana.» «¿En qué consistirá el trabajo?» «El trabajo es puramente nominal.» «¿Qué entiende usted por puramente nominal?» «Pues que durante esas horas tendrá usted que hacer acto de presencia en esta oficina, o, por lo menos, en este edificio. Si usted se ausenta del mismo, pierde para siempre su empleo. Sobre este punto es terminante el testamento. Si usted se ausenta de la oficina en estas horas, falta a su compromiso.» «Son nada más que cuatro horas al día, y no se me ocurrirá ausentarme», le contesté. «Si lo hiciese, no le valdrían excusas — me dijo el señor Duncan Ross—. Ni por enfermedad, negocios, ni nada. Usted tiene que permanecer aquí, so pena de perder la colocación.» «¿Y el trabajo?» «Consiste en copiar la Enciclopedia Británica. En este estante tiene usted el primer volumen. Usted tiene que procurarse tinta, plumas y papel secante; pero nosotros le suministramos esta mesa y esta silla. ¿Puede usted empezar mañana?» «Desde luego que sí», le contesté. «Entonces, señor Jabez Wilson, adiós, y permítame felicitarle una vez más por el importante empleo que ha tenido usted la buena suerte de conseguir.» Se despidió de mí con una reverencia, indicándome que podía retirarme, y yo me volví a casa con mi empleado, sin saber casi qué decir ni qué hacer, de tan satisfecho como estaba con mi buena suerte. Pues bien: me pasé el día dando vueltas en mi cabeza al asunto, y para cuando llegó la noche, volví a sentirme abatido, porque estaba completamente convencido de que todo aquello no era sino una broma o una superchería, aunque no acertaba a imaginarme qué finalidad podían proponerse. Parecía completamente imposible que hubiese nadie capaz de hacer un testamento semejante, y de pagar un sueldo como aquél por un trabajo tan sencillo como el de copiar la Enciclopedia Británica. Vicente Spaulding hizo todo cuanto le fue posible por darme ánimos, pero a la hora de acostarme había yo acabado por desechar del todo la idea. Sin embargo, cuando llegó la mañana resolví ver en qué quedaba aquello, compré un frasco de tinta de a penique, me proveí de una pluma de escribir y de siete pliegos de papel de oficio, y me puse en camino para Pope’s Court. Con gran sorpresa y satisfacción mía, encontré las cosas todo lo bien que podían estar. La mesa estaba a punto, y el señor Duncan Ross, presente para cerciorarse de que yo me ponía a trabajar. Me señaló para empezar la letra A, y luego se retiró; pero de cuando en cuando aparecía por allí para comprobar que yo seguía en mi sitio. A las dos me despidió, me felicitó por la cantidad de trabajo que había hecho, y cerró la puerta del despacho después de salir yo.

Un día tras otro, las cosas siguieron de la misma forma, y el gerente se presentó el sábado, poniéndome encima de la mesa cuatro soberanos de oro, en pago del trabajo que yo había realizado durante la semana. Lo mismo ocurrió la semana siguiente, y la otra. Me presenté todas las mañanas a las diez, y me ausenté a las dos. Poco a poco, el señor Duncan Ross se limitó a venir una vez durante la mañana, y al cabo de un tiempo dejó de venir del todo. Como es natural, yo no me atreví, a pesar de eso, a ausentarme de la oficina un sólo momento, porque no tenía la seguridad de que él no iba a presentarse, y el empleo era tan bueno, y me venía tan bien, que no me arriesgaba a perderlo. Transcurrieron de idéntica manera ocho semanas, durante las cuales yo escribí lo referente a los Abades, Arqueros, Armaduras, Arquitectura y Ática, esperanzado de llegar, a fuerza de diligencia, muy pronto a la b. Me gasté algún dinero en papel de oficio, y ya tenía casi lleno un estante con mis escritos. Y de pronto se acaba todo el asunto.

—¿Que se acabó?

—Sí, señor. Y eso ha ocurrido esta mañana mismo.

Me presenté, como de costumbre, al trabajo a las diez; pero la puerta estaba cerrada con llave, y en mitad de la hoja de la misma, clavado con una tachuela, había un trocito de cartulina. Aquí lo tiene, puede leerlo usted mismo.

Nos mostró un trozo de cartulina blanca, más o menos del tamaño de un papel de cartas, que decía lo siguiente:

— «Ha Quedado Disuelta

La Liga De Los Pelirrojos

9 Octubre 1890» —

Sherlock Holmes y yo examinamos aquel breve anuncio y la cara afligida que había detrás del mismo, hasta que el lado cómico del asunto se sobrepuso de tal manera a toda otra consideración, que ambos rompimos en una carcajada estruendosa.

—Yo no veo que la cosa tenga nada de divertida —exclamó nuestro cliente sonrojándose hasta la raíz de sus rojos cabellos—. Si no pueden ustedes hacer en favor mío otra cosa que reírse, me dirigiré a otra parte.

—No, no —le contestó Holmes empujándolo hacia el sillón del que había empezado a levantarse—. Por nada del mundo me perdería yo este asunto suyo. Se sale tanto de la rutina, que resulta un descanso. Pero no se me ofenda si le digo que hay en el mismo algo de divertido. Vamos a ver, ¿qué pasos dio usted al encontrarse con ese letrero en la puerta?

—Me dejó de una pieza, señor. No sabía qué hacer. Entré en las oficinas de al lado, pero nadie sabía nada. Por último, me dirigí al dueño de la casa, que es contador y vive en la planta baja, y le pregunté si podía darme alguna noticia sobre lo ocurrido a la Liga de los Pelirrojos. Me contestó que jamás había oído hablar de semejante sociedad. Entonces le pregunté por el señor Duncan Ross, y me contestó que era la vez primera que oía ese nombre. «Me refiero, señor, al caballero de la oficina número cuatro», le dije. «¿Cómo? ¿El caballero pelirrojo?» «Ese mismo.» «Su verdadero nombre es William Morris. Se trata de un procurador, y me alquiló la habitación temporalmente, mientras quedaban listas sus propias oficinas. Ayer se trasladó a ellas.» «Y ¿dónde podría encontrarlo?» «En sus nuevas oficinas. Me dió su dirección. Eso es, King Edward Street, número diecisiete, junto a San Pablo.» Marché hacia allí, señor Holmes, pero cuando llegué a esa dirección me encontré con que se trataba de una fábrica de rodilleras artificiales, y nadie había oído hablar allí del señor William Morris, ni del señor Duncan Ross.

—Y ¿qué hizo usted entonces? —le preguntó Holmes.

—Me dirigí a mi casa de Saxe—Coburg Square, y consulté con mi empleado. No supo darme ninguna solución, salvo la de decirme que esperase, porque con seguridad que recibiría noticias por carta. Pero esto no me bastaba, señor Holmes. Yo no quería perder una colocación como aquélla así como así; por eso, como había oído decir que usted llevaba su bondad hasta aconsejar a la pobre gente que lo necesita, me vine derecho a usted.

—Y obró usted con gran acierto —dijo Holmes—.El caso de usted resulta extraordinario, y lo estudiaré con sumo gusto. De lo que usted me ha informado, deduzco que aquí están en juego cosas mucho más graves de lo que a primera vista parece.

—¡Que si se juegan cosas graves! —dijo el señor Jabez Wilson—. Yo, por mi parte, pierdo nada menos que cuatro libras semanales.

—Por lo que a usted respecta —le hizo notar Holmes—, no veo que usted tenga queja alguna contra esta extraordinaria Liga. Todo lo contrario; por lo que le he oído decir, usted se ha embolsado unas treinta libras, dejando fuera de consideración los minuciosos conocimientos que ha adquirido sobre cuantos temas caen bajo la letra A. A usted no le han causado ningún perjuicio.

—No, señor. Pero quiero saber de esa gente, enterarme de quiénes son, y qué se propusieron haciéndome esta jugarreta, porque se trata de una jugarreta. La broma les salió cara, ya que les ha costado treinta y dos libras.

—Procuraremos ponerle en claro esos extremos. Empecemos por un par de preguntas, señor Wilson. Ese empleado suyo, que fue quien primero le llamó la atención acerca del anuncio, ¿qué tiempo llevaba con usted?

—Cosa de un mes.

—¿Cómo fue el venir a pedirle empleo?

—Porque puse un anuncio.

—¿No se presentaron más aspirantes que él?

—Se presentaron en número de una docena.

—¿Por qué se decidió usted por él?

—Porque era listo y se ofrecía barato.

—A mitad de salario, ¿verdad?

—Sí.

—¿Cómo es ese Vicente Spaulding?

—Pequeño, grueso, muy activo, imberbe, aunque no bajará de los treinta años. Tiene en la frente una mancha blanca, de salpicadura de algún ácido.

Holmes se irguió en su asiento, muy excitado, y dijo:

—Me lo imaginaba. ¿Nunca se fijó usted en si tiene las orejas agujereadas como para llevar pendientes?

—Sí, señor. Me contó que se las había agujereado una gitana cuando era todavía muchacho.

—¡Ejem!—dijo Holmes recostándose de nuevo en su asiento—. Y ¿sigue todavía en casa de usted?

— Sí, señor; no hace sino un instante que lo dejé.

—¿Y estuvo bien atendido el negocio de usted durante su ausencia?

—No tengo queja alguna, señor. De todos modos, poco es el negocio que se hace por las mañanas.

—Con esto me basta, señor Wilson. Tendré mucho gusto en exponerle mi opinión acerca de este asunto dentro de un par de días. Hoy es sábado; espero haber llegado a una conclusión allá para el lunes.

—Veamos, Watson —me dijo Holmes una vez que se hubo marchado nuestro visitante—. ¿Qué saca usted en limpio de todo esto?

—Yo no saco nada —le contesté con franqueza—. Es un asunto por demás misterioso.

—Por regla general —me dijo Holmes—, cuanto más estrambótica es una cosa, menos misteriosa suele resultar. Los verdaderamente desconcertantes son esos crímenes vulgares y adocenados, de igual manera que un rostro corriente es el más difícil de identificar. Pero en este asunto de ahora tendré que actuar con rapidez.

—Y ¿qué va usted a hacer? —le pregunté.

—Fumar —me respondió—. Es un asunto que me llevará sus tres buenas pipas, y yo le pido a usted que no me dirija la palabra durante cincuenta minutos.

Sherlock Holmes se hizo un ovillo en su sillón, levantando las rodillas hasta tocar su nariz aguileña, y de ese modo permaneció con los ojos cerrados y la negra pipa de arcilla apuntando fuera, igual que el pico de algún extraordinario pajarraco.

Yo había llegado a la conclusión de que se había dormido, y yo mismo estaba cabeceando.

Pero Holmes saltó de pronto de su asiento

con el gesto de un hombre que ha tomado una resolución, y dejó la pipa encima de la repisa de la chimenea, diciendo:

—Esta tarde toca Sarasate en St. James Hall. ¿Qué opina usted, Watson? ¿Pueden sus enfermos prescindir de usted durante algunas horas?

—Hoy no tengo nada que hacer. Mi clientela no me acapara nunca mucho.

—En ese caso, póngase el sombrero y acompáñeme. Pasaré primero por la City, y por el camino podemos almorzar alguna cosa. Me he fijado en que el programa incluye mucha música alemana, que resulta más de mi gusto que la italiana y la francesa. Es música introspectiva, y yo quiero hacer un examen de conciencia. Vamos.

Hasta Aldersgate hicimos el viaje en el ferrocarril subterráneo; un corto paseo nos llevó hasta Saxe Coburg Square, escenario del extraño relato que habíamos escuchado por la mañana. Era ésta una placita ahogada, pequeña, de quiero y no puedo, en la que cuatro hileras de desaseadas casas de ladrillo de dos pisos miraban a un pequeño cercado, de verjas, dentro del cual una raquítica cespedera y unas pocas matas de ajado laurel luchaban valerosamente contra una atmósfera cargada de humo y adversa. Tres bolas doradas y un rótulo marrón con el nombre «Jabez Wilson», en letras blancas, en una casa que hacía esquina, servían de anuncio al local en que nuestro pelirrojo cliente realizaba sus transacciones. Sherlock Holmes se detuvo delante del mismo, ladeó la cabeza y lo examinó detenidamente con ojos que brillaban entre sus encogidos párpados. Después caminó despacio calle arriba, y luego calle abajo hasta la esquina, siempre con la vista clavada en los edificios. Regresó, por último, hasta la casa del prestamista, y, después de golpear con fuerza dos o tres veces en el suelo con el bastón, se acercó a la puerta y llamó. Abrió en el acto un joven de aspecto despierto, bien afeitado, y le invitó a entrar.

—No, gracias; quería sólo preguntar por dónde se va a Stran —dijo Holmes.

—Tres a la derecha, y luego cuatro a la izquierda contestó el empleado, apresurándose a cerrar.

—He ahí un individuo listo —comentó Holmes cuando nos alejábamos—. En mi opinión, es el cuarto en listeza de Londres, y en cuanto a audacia, quizá pueda aspirar a ocupar el tercer lugar. He tenido antes de ahora ocasión de intervenir en asuntos relacionados con él.

—Es evidente —dije yo— que el empleado del señor Wilson entre por mucho en este misterio de la Liga de los Pelirrojos. Estoy seguro de que usted le preguntó el camino únicamente para tener ocasión de echarle la vista encima.

—No a él.

—¿A quién, entonces?

—A las rodilleras de sus pantalones.

—¿Y qué vio usted en ellas?

—Lo que esperaba ver.

—¿Y por qué golpeó usted el suelo de la acera?

—Mi querido doctor, éstos son momentos de observar, no de hablar. Somos espías en campo enemigo. Ya sabemos algo de Saxe—Coburg Square. Exploremos ahora las travesías que tiene en su parte posterior.

La carretera por la que nos metimos al doblar la esquina de la apartada plaza de Saxe—Coburg presentaba con ésta el mismo contraste que la cara de un cuadro con su reverso. Estábamos ahora en una de las arterias principales por donde discurre el tráfico de la City hacia el Norte y hacia el Oeste. La calzada se hallaba bloqueada por el inmenso río del tráfico comercial que fluía en una doble marea hacia dentro y hacia fuera, en tanto que los andenes hormigueaban de gentes que caminaban presurosas. Contemplando la hilera de tiendas elegantes y de magníficos locales de negocio, resultaba difícil hacerse a la idea de que, en efecto, desembocasen por el otro lado en la plaza descolorida y muerta que acabábamos de dejar.

—Veamos —dijo Holmes, en pie en la esquina y dirigiendo su vista por la hilera de edificios adelante—. Me gustaría poder recordar el orden en que están aquí las casas. Una de mis aficiones es la de conocer Londres al dedillo. Tenemos el Mortimer’s, el despacho de tabacos, la tiendecita de periódicos, la sucursal Coburg del City and Suburban Bank, el restaurante vegetalista y el depósito de las carrocerías McFarlane. Y con esto pasamos a la otra manzana, Y ahora, doctor, ya hemos hecho nuestra trabajo, y es tiempo de que tengamos alguna distracción. Un bocadillo, una taza de café, y acto seguido a los dominios del violín, donde todo es dulzura, delicadeza y armonía, y donde no existen clientes pelirrojos que nos molesten con sus rompecabezas.

Era mi amigo un músico entusiasta que no se limitaba a su gran destreza de ejecutante, sino que escribía composiciones de verdadero mérito.

Permaneció toda la tarde sentado en su butaca sumido en la felicidad más completa; de cuando en cuando marcaba gentilmente con el dedo el compás de la música, mientras que su rostro de dulce sonrisa y sus ojos ensoñadores se parecían tan poco a los de Holmes el sabueso, a los de Holmes el perseguidor implacable, agudo, ágil, de criminales, como es posible concebir. Los dos aspectos de su singular temperamento se afirmaban alternativamente, y su extremada exactitud y astucia representaban, según yo pensé muchas veces, la reacción contra el humor poético y contemplativo que, en ocasiones, se sobreponía dentro de él. Ese vaivén de su temperamento lo hacía pasar desde la más extrema languidez a una devoradora energía; y, según yo tuve oportunidad de saberlo bien, no se mostraba nunca tan verdaderamente formidable como cuando se había pasado días enteros descansando ociosamente en su sillón, entregado a sus improvisaciones y a sus libros de letra gótica. Era entonces cuando le acometía de súbito el anhelo vehemente de la caza, y cuando su brillante facultad de razonar se elevaba hasta el nivel de la intuición, llegando al punto de que quienes no estaban familiarizados con sus métodos le mirasen de soslayo, como a persona cuyo saber no era el mismo de los demás mortales. Cuando aquella tarde lo vi tan arrebujado en la música de St. James Hall, tuve la sensación de que quizá se les venían encima malos momentos a aquellos en cuya persecución se había lanzado.

—Seguramente que querrá usted ir a su casa, doctor —me dijo cuando salíamos.

—Sí, no estaría de más.

—Y yo tengo ciertos asuntos que me llevarán varias horas. Este de la plaza de Coburg es cosa grave.

—¿Cosa grave? ¿Por qué?

—Está preparándose un gran crimen. Tengo toda clase de razones para creer que llegaremos a tiempo de evitarlo. Pero el ser hoy sábado complica bastante las cosas. Esta noche lo necesitaré a usted.

—¿A qué hora?

—Con que venga a las diez será suficiente.

—Estaré a las diez en Baker Street.

—Perfectamente. ¡Oiga, doctor! Échese el revólver al bolsillo, porque quizá la cosa sea peligrosilla.

Me saludó con un vaivén de la mano, giró sobre sus tacones, y desapareció instantáneamente entre la multitud.

Yo no me tengo por más torpe que mis convecinos, pero siempre que tenía que tratar con Sherlock Holmes me sentía como atenazado por mi propia estupidez. En este caso de ahora, yo había oído todo lo que él había oído, había visto lo que él había visto, y, sin embargo, era evidente, a juzgar por sus palabras, que él veía con claridad no solamente lo que había ocurrido, sino también lo que estaba a punto de ocurrir, mientras que a mí se me presentaba todavía todo el asunto como grotesco y confuso. Mientras iba en coche hasta mi casa de Kensington, medité sobre todo lo ocurrido, desde el extraordinario relato del pelirrojo copista de la Enciclopedia, hasta la visita a Saxe—Coburg Square, y las frases ominosas con que Holmes se había despedido de mí. ¿Qué expedición nocturna era aquélla, y por qué razón tenía yo que ir armado? ¿Adonde iríamos, y qué era lo que teníamos que hacer? Holmes me había insinuado que el empleado barbilampiño del prestamista era un hombre temible, un hombre que quizá estaba desarrollando un juego de gran alcance. Intenté desenredar el enigma, pero renuncié a ello con desesperanza, dejando de lado el asunto hasta que la noche me trajese una explicación.

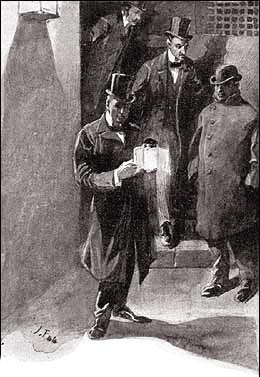

Eran las nueve y cuarto cuando salí de mi casa y me encaminé, cruzando el Parque y siguiendo por Oxford Street, hasta Baker Street. Había parados delante de la puerta dos coches hanso, y al entrar en el Vestíbulo oí ruido de voces en el piso superior. Al entrar en la habitación de Holmes, encontré a éste en animada conversación con dos hombres, en uno de los cuales reconocí al agente oficial de Policía Peter Jones; el otro era un hombre alto, delgado, caritristón, de sombrero muy lustroso y levita abrumadoramente respetable.

—¡Aja! Ya está completa nuestra expedición —dijo Holmes, abrochándose la zamarra de marinero y cogiendo del perchero su pesado látigo de caza—. Creo que usted, Watson. conoce ya al señor Jones, de Scotlan Yard. Permítame que le presente al señor Merryweather, que será esta noche compañero nuestro de aventuras.

—Otra vez salimos de caza por parejas, como usted ve, doctor —me dijo Jones con su prosopopeya habitual—. Este amigo nuestro es asombroso para levantar la pieza. Lo que él necesita es un perro viejo que le ayude a cazarla.

—Espero que, al final de nuestra caza, no resulte que hemos estado persiguiendo fantasmas —comentó, lúgubre, el señor Merryweather.

—Caballero, puede usted depositar una buena dosis de confianza en el señor Holmes —dijo con engreimiento el agente de Policía—. Él tiene pequeños métodos propios, y éstos son, si él no se ofende porque yo se lo diga, demasiado teóricos y fantásticos, pero lleva dentro de sí mismo a un detective hecho y derecho. No digo nada de más afirmando que en una o dos ocasiones, tales como el asunto del asesinato de Sholto y del tesoro de Agra, ha andado más cerca de la verdad que la organización policíaca.

—Me basta con que diga usted eso, señor Jones —respondió con deferencia el desconocido—. Pero reconozco que echo de menos mi partida de cartas. Por vez primera en veintisiete años, dejo de jugar mi partida de cartas un sábado por la noche.

—Creo—le hizo notar Sherlock Holmes —que esta noche se juega usted algo de mucha mayor importancia que todo lo que se ha jugado hasta ahora, y que la partida le resultará más emocionante. Usted, señor Merryweather, se juega unas treinta mil libras esterlinas, y usted, Jones, la oportunidad de echarle el guante al individuo a quien anda buscando.

—A John Clay, asesino, ladrón, quebrado fraudulento y falsificador. Se trata de un individuo joven, señor Merryweather, pero marcha a la cabeza de su profesión, y preferiría esposarlo a él mejor que a ningún otro de los criminales de Londres. Este John Clay es hombre extraordinario. Su abuelo era duque de sangre real, y el nieto cursó estudios en Eton y en Oxford. Su cerebro funciona con tanta destreza como sus manos, y aunque encontramos rastros suyos a la vuelta de cada esquina, jamás sabemos dónde dar con él. Esta semana violenta una casa en Escocia, y a la siguiente va y viene por Cornwall recogiendo fondos para construir un orfanato. Llevo persiguiéndolo varios años, y nunca pude ponerle los ojos encima.

—Espero tener el gusto de presentárselo esta noche. También yo he tenido mis más y mis menos con el señor John Clay, y estoy de acuerdo con usted en que va a la cabeza de su profesión. Pero son ya las diez bien pasadas, y es hora de que nos pongamos en camino. Si ustedes suben en el primer coche, Watson y yo los seguiremos en el segundo.

Sherlock Holmes no se mostró muy comunicativo durante nuestro largo trayecto en coche, y se arrellanó en su asiento tarareando melodías que había oído aquella tarde. Avanzamos traqueteando por un laberinto inacabable de calles alumbradas con gas, y desembocamos, por fin, en Farringdon Street.

—Ya estamos llegando —comentó mi amigo—. Este Merryweather es director de un Banco, y el asunto le interesa de una manera personal. Me pareció asimismo bien el que nos acompañase Jones. No es mala persona, aunque en su profesión resulte un imbécil perfecto. Posee una positiva buena cualidad. Es valiente como un bulldog, y tan tenaz como una langosta cuando cierra sus garras sobre alguien. Ya hemos llegado, y nos esperan.

Estábamos en la misma concurrida arteria que habíamos visitado por la mañana. Despedimos a nuestros coches y, guiados por el señor Merryweather, nos metimos por un estrecho pasaje, y cruzamos una puerta lateral que se abrió al llegar nosotros.

Al otro lado había un corto pasillo, que terminaba en una pesadísima puerta de hierro. También ésta se abrió, dejándonos pasar a una escalera de piedra y en curva, que terminaba en otra formidable puerta.

El señor Merryweather se detuvo para encender una linterna, y luego nos condujo por un corredor oscuro y que olía a tierra; luego, después de abrir una tercera puerta, desembocamos en una inmensa bóveda o bodega en que había amontonadas por todo su alrededor jaulas de embalaje con cajas macizas dentro.

—Desde arriba no resulta usted muy vulnerable —hizo notar Holmes, manteniendo en alto la linterna y revisándolo todo con la mirada.

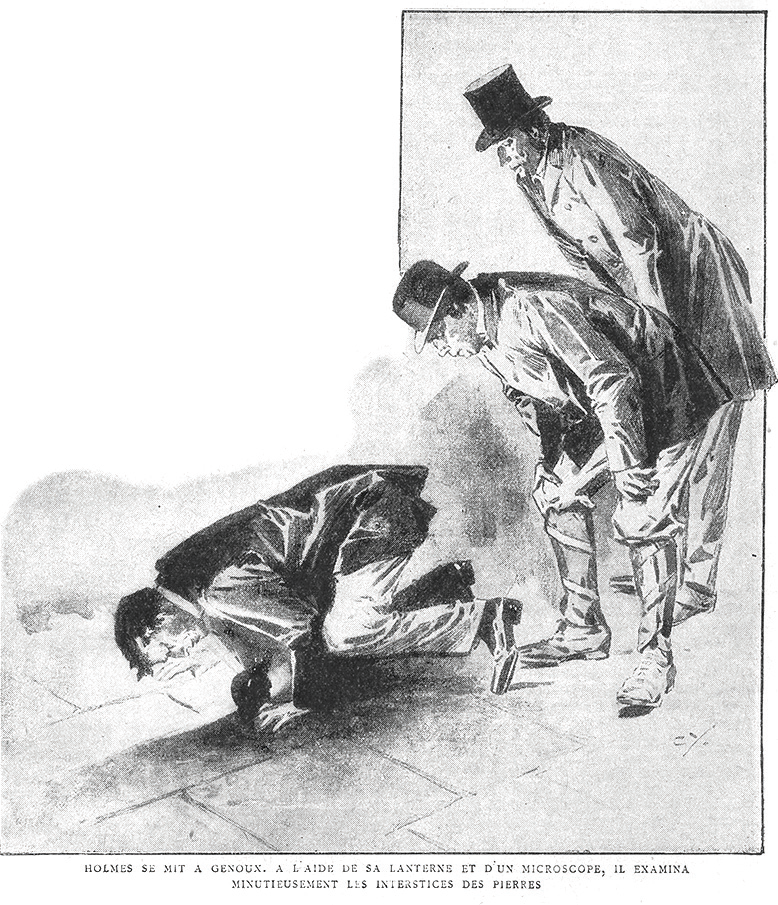

—Ni desde abajo —dijo el señor Merryweather golpeando con su bastón en las losas con que estaba empedrado el suelo—. ¡Por vida mía, esto suena a hueco! —exclamó, alzando sorprendido la vista.

—Me veo obligado a pedir a usted que permanezca un poco más tranquilo —le dijo con severidad Holmes—. Acaba usted de poner en peligro todo el éxito de la expedición. ¿Puedo pedirle que tenga la bondad de sentarse encima de una de estas cajas, sin intervenir en nada?

El solemne señor Merryweather se encaramó a una de las jaulas de embalaje mostrando gran disgusto en su cara, mientras Holmes se arrodillaba en el suelo y, sirviéndose de la linterna y de una lente de aumento, comenzó a escudriñar minuciosamente las rendijas entre losa y losa. Le bastaron pocos segundos para llegar al convencimiento, porque se puso ágilmente en pie y se guardó su lente en el bolsillo.

—Tenemos por delante lo menos una hora —dijo a modo de comentario—, porque nada pueden hacer mientras el prestamista no se haya metido en la cama. Pero cuando esto ocurra, pondrán inmediatamente manos a la obra, pues cuanto antes le den fin, más tiempo les quedará para la fuga. Doctor, en este momento nos encontramos, según usted habrá ya adivinado, en los sótanos de la sucursal que tiene en la City uno de los principales bancos londinenses. El señor Merryweather es el presidente del Consejo de dirección, y él le explicará a usted por qué razones puede esta bodega despertar ahora mismo vivo interés en los criminales más audaces de Londres.

—Se trata del oro francés que aquí tenemos—cuchicheó el director—. Hemos recibido ya varias advertencias de que quizá se llevase a cabo una tentativa para robárnoslo.

—¿El oro francés?

—Sí. Hace algunos meses se nos presentó la conveniencia de reforzar nuestros recursos, y para ello tomamos en préstamo treinta mil napoleones oro al Banco de Francia. Ha corrido la noticia de que no habíamos tenido necesidad de desempaquetar el dinero, y que éste se encuentra aún en nuestra bodega. Esta jaula sobre la que estoy sentado encierra dos mil napoleones empaquetados entre capas superpuestas de plomo. En este momento, nuestras reservas en oro son mucho más elevadas de lo que es corriente guardar en una sucursal, y el Consejo de dirección tenía sus recelos por este motivo.

—Recelos que estaban muy justificados —hizo notar Holmes—. Es hora ya de que pongamos en marcha nuestros pequeños planes. Calculo que de aquí a una hora se desarrollarán los acontecimientos. Para empezar, señor Merryweather, es preciso que corra la pantalla de esta linterna y la deje sin iluminar.

—¿Y vamos a permanecer en la oscuridad?

—Eso me temo. Traje conmigo un juego de cartas, pensando que, en fin de cuentas, siendo como somos una partie carree, quizá no se quedara usted sin echar su partidita habitual. Pero, según he observado, los preparativos del enemigo se hallan tan avanzados, que no podemos correr el riesgo de tener luz encendida. Y. antes que nada, tenemos que tomar posiciones. Esta gente es temeraria y, aunque los situaremos en desventaja, podrían causarnos daño si no andamos con cuidado. Yo me situaré detrás de esta jaula, y ustedes escóndanse detrás de aquéllas. Cuando yo los enfoque con una luz, ustedes los cercan rápidamente. Si ellos hacen fuego, no sienta remordimientos de tumbarlos a tiros, Watson.

Coloqué mi revólver, con el gatillo levantado, sobre la caja de madera detrás de la cual estaba yo parapetado. Holmes corrió la cortina delantera de su linterna, y nos dejó; sumidos en negra oscuridad, en la oscuridad más absoluta en que yo me encontré hasta entonces. El olor del metal caliente seguía atestiguándonos que la luz estaba encendida, pronta a brillar instantáneamente. Aquellas súbitas tinieblas, y el aire frío y húmedo de la bodega, ejercieron una impresión deprimente y amortiguadora sobre mis nervios, tensos por la más viva expectación.

—Sólo les queda un camino para la retirada —cuchicheó Holmes—; el de volver a la casa y salir a Saxe Coburg Square. Habrá usted hecho ya lo que le pedí, ¿verdad?

—Un inspector y dos funcionarios esperan en la puerta delantera.

—Entonces, les hemos tapado todos los agujeros. Silencio, pues, y a esperar.

¡Qué larguísimo resultó aquello! Comparando notas más tarde, resulta que la espera fue de una hora y cuarto, pero yo tuve la sensación de que había transcurrido la noche y que debía de estar alboreando por encima de nuestras cabezas. Tenía los miembros entumecidos y cansados, porque no me atrevía a cambiar de postura, pero mis nervios habían alcanzado el más alto punto de tensión, y mi oído se había agudizado hasta el punto de que no sólo escuchaba la suave respiración de mis compañeros, sino que distinguía por su mayor volumen la inspiración del voluminoso Jones, de la nota suspirante del director del Banco. Desde donde yo estaba, podía mirar por encima del cajón hacia el piso de la bodega. Mis ojos percibieron de pronto el brillo de una luz.

Empezó por ser nada más que una leve chispa en las losas del empedrado, y luego se alargó hasta convertirse en una línea amarilla; de pronto, sin ninguna advertencia ni ruido, pareció abrirse un desgarrón, y apareció una mano blanca, femenina casi, que tanteó por el centro de la pequeña superficie de luz. Por espacio de un minuto o más, sobresalió la mano del suelo, con sus inquietos dedos. Se retiró luego tan súbitamente como había aparecido, y todo volvió a quedar sumido en la oscuridad, menos una chispita cárdena, reveladora de una grieta entre las losas.

Pero esa desaparición fue momentánea. Una de las losas, blancas y anchas, giró sobre uno de sus lados, produciendo un ruido chirriante, de desgarramiento, dejando abierto un hueco cuadrado.

Por el que se proyectó hacia fuera la luz de una linterna.

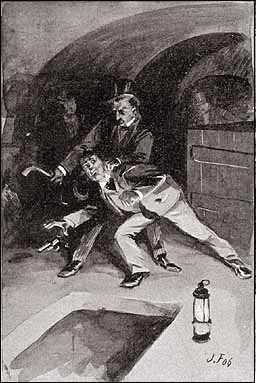

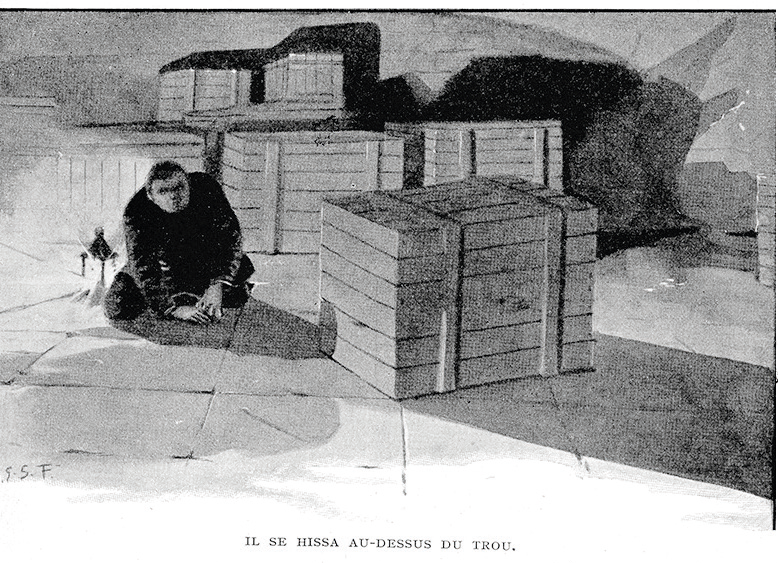

Asomó por encima de los bordes una cara barbilampiña, infantil, que miró con gran atención a su alrededor y luego, haciendo palanca con las manos a un lado y otro de la abertura, se lanzó hasta sacar primero los hombros, luego la cintura, y apoyó por fin una rodilla encima del borde. Un instante después se irguió en pie a un costado del agujero, ayudando a subir a un compañero, delgado y pequeño como él, de cara pálida y una mata de pelo de un rojo vivo.

—No hay nadie —cuchicheó—. ¿Tienes el cortafrío y los talegos?... ¡Válgame Dios! ¡Salta, Archie, salta; yo le haré frente!

Sherlock Holrnes había saltado de su escondite, agarrando al intruso por el cuello de la ropa. El otro se zambulló en el agujero, y yo pude oír el desgarrón de sus faldones en los que Jones había hecho presa. Centelleó la luz en el cañón de un revólver, pero el látigo de caza de Holmes cayó sobre la muñeca del individuo, y el arma fue a parar al suelo, produciendo un ruido metálico sobre las losas.

—Es inútil, John Clay —le dijo Holmes, sin alterarse—; no tiene usted la menor probabilidad a su favor.

—Ya lo veo—contestó el otro con la mayor sangre fría—. Supongo que mi compañero está a salvo, aunque, por lo que veo, se han quedado ustedes con las colas de su chaqueta.

—Le esperan tres hombres a la puerta —le dijo Holmes.

—¿Ah, sí? Por lo visto no se le ha escapado a usted detalle. Le felicito.

—Y yo a usted —le contestó Holmes—. Su idea de los pelirrojos tuvo gran novedad y eficacia.

—En seguida va usted a encontrarse con su compinche —dijo Jones—. Es más ágil que yo descolgándose por los agujeros. Alargue las manos mientras le coloco las pulseras.

—Haga el favor de no tocarme con sus manos sucias —comentó el preso, en el momento en que se oyó el clic de las esposas al cerrarse—. Quizá ignore que corre por mis venas sangre real. Tenga también la amabilidad de darme el tratamiento de señor y de pedirme las cosas por favor.

—Perfectamente —dijo Jones, abriendo los ojos y con una risita—. ¿Se digna, señor, caminar escaleras arriba, para que podamos llamar a un coche y conducir a su alteza hasta la Comisaría?

—Así está mejor —contestó John Clay serenamente. Nos saludó a los tres con una gran inclinación cortesana, y salió de allí tranquilo, custodiado por el detective.

—Señor Holmes —dijo el señor Merryweather, mientras íbamos tras ellos, después de salir de la bodega—, yo no sé cómo podrá el Banco agradecérselo y recompensárselo. No cabe duda de que usted ha sabido descubrir y desbaratar del modo más completo una de las tentativas más audaces de robo de bancos que yo he conocido.

—Tenía mis pequeñas cuentas que saldar con el señor John Clay—contestó Holmes—. El asunto me ha ocasionado algunos pequeños desembolsos que espero que el Banco me reembolsará. Fuera de eso, estoy ampliamente recompensado con esta experiencia, que es en muchos aspectos única, y con haberme podido enterar del extraordinario relato de la Liga de los Pelirrojos.

Ya de mañana, sentado frente a sendos vasos de whisky con soda en Baker Street, me explicó Holmes:

—Comprenda usted, Watson; resultaba evidente desde el principio que la única finalidad posible de ese fantástico negocio del anuncio de la Liga y del copiar la Enciclopedia, tenía que ser el alejar durante un número determinado de horas todos los días a este prestamista, que tiene muy poco dé listo. El medio fue muy raro, pero la verdad es que habría sido difícil inventar otro mejor. Con seguridad que fue el color del pelo de su cómplice lo que sugirió la idea al cerebro ingenioso de Clay. Las cuatro libras semanales eran un señuelo que forzosamente tenía que atraerlo, ¿y qué suponía eso para ellos, que se jugaban en el asunto muchos millares? Insertan el anuncio; uno de los granujas alquila temporalmente la oficina, y el otro incita al prestamista a que se presente a solicitar el empleo, y entre los dos se las arreglan para conseguir que esté ausente todos los días laborables. Desde que me enteré de que el empleado trabajaba a mitad de sueldo, vi con claridad que tenía algún motivo importante para ocupar aquel empleo.

—¿Y cómo llegó usted a adivinar este motivo?

—Si en la casa hubiese habido mujeres, habría sospechado que se trataba de un vulgar enredo amoroso. Pero no había que pensar en ello. El negocio que el prestamista hacía era pequeño, y no había nada dentro de la casa que pudiera explicar una preparación tan complicada y un desembolso como el que estaban haciendo. Por consiguiente, era por fuerza algo que estaba fuera de la casa. ¿Qué podía ser? Me dio en qué pensar la afición del empleado a la fotografía, y el truco suyo de desaparecer en la bodega... ¡La bodega! En ella estaba uno de los extremos de la complicada madeja. Pregunté detalles acerca del misterioso empleado, y me encontré con que tenía que habérmelas con uno de los criminales más calculadores y audaces de Londres. Este hombre estaba realizando en la bodega algún trabajo que le exigía varias horas todos los días, y esto por espacio de meses. ¿Qué puede ser?, volví a preguntarme. No me quedaba sino pensar que estaba abriendo un túnel que desembocaría en algún otro edificio. A ese punto había llegado cuando fui a visitar el lugar de la acción. Lo sorprendí a usted cuando golpeé el suelo con mi bastón. Lo que yo buscaba era descubrir si la bodega se extendía hacia la parte delantera o hacia la parte posterior. No daba a la parte delantera. Tiré entonces de la campanilla, y acudió, como yo esperaba, el empleado. El y yo hemos librado algunas escaramuzas, pero nunca nos habíamos visto. Apenas si me fijé en su cara. Lo que yo deseaba ver eran sus rodillas. Usted mismo debió de fijarse en lo desgastadas y llenas de arrugas y de manchas que estaban. Pregonaban las horas que se había pasado socavando el agujero. Ya sólo quedaba por determinar hacia dónde lo abrían. Doblé la esquina, me fijé en que el City and Suburban Bank daba al local de nuestro amigo, y tuve la sensación de haber resuelto el problema. Mientras usted, después del concierto, marchó en coche a su casa, yo me fui de visita a Scotland Yard, y a casa del presidente del directorio del Banco, con el resultado que usted ha visto.

—¿Y cómo pudo usted afirmar que realizarían esta noche su tentativa? —le pregunté.

—Pues bien: al cerrar las oficinas de la Liga daban con ello a entender que ya les tenia sin cuidado la presencia del señor Jabez Wilson; en otras palabras: que habían terminado su túnel. Pero resultaba fundamental que lo aprovechasen pronto, ante la posibilidad de que fuese descubierto, o el oro trasladado a otro sitio. Les convenía el sábado, mejor que otro día cualquiera, porque les proporcionaba dos días para huir. Por todas esas razones yo creí que vendrían esta noche.

—Hizo usted sus deducciones magníficamente —exclamé con admiración sincera—. La cadena es larga, pero, sin embargo, todos sus eslabones suenan a cosa cierta.

—Me libró de mi fastidio —contestó Holmes, bostezando—. Por desgracia, ya estoy sintiendo que otra vez se apodera de mí. Mi vida se desarrolla en un largo esfuerzo para huir de las vulgaridades de la existencia. Estos pequeños problemas me ayudan a conseguirlo.

—Y es usted un benefactor de la raza humana —le dije yo.

Holmes se encogió de hombros, y contestó a modo de comentario:

—Pues bien: en fin de cuentas, quizá tengan alguna pequeña utilidad. “L’homme c’est ríen, l’ouvre c’est tout”, según escribió Gustavo Flaubert a George Sand.

FIN DEL RELATO

Esperamos que este relato os haya gustado... ¡Y no será el último!

Tenemos "un saco" de ellos preparados, para ir publicando en los futuros ejemplares.

Y ahora conoceremos un poco al autor y padre, del amigo SHERLOCK HOLMES, estamos hablando de Sir ARTHUR CONAN DOYLE.

y seguidamente, al dibujante que acompañó a este personaje y le dio vida; el ilustrador SIDNEY PAGET.

Sir Arthur Conan Doyle

(Edimburgo, 1859 - 1930 en Crowborough, Reino Unido). Fue un novelista británico. de familia escocesa, estudió en las universidades de Stonyhurst y de Edimburgo, donde concluyó la carrera de medicina. Entre 1882 y 1890 ejerció como médico en Southsea (Inglaterra). Para completar sus magros ingresos publicó una novela de intriga, “Estudio en escarlata”, que se convertiría en el primero de los sesenta y ocho relatos en los que aparece uno de los detectives literarios más famosos de todos los tiempos, “Sherlock Holmes”, al que unió un ayudante, el doctor “Watson”, un médico leal pero intelectualmente torpe que acompaña a Sherlock y escribe sus aventuras. En julio de 1891 empezó a publicar en la revista “Strand Magazine” las aventuras de su personaje, inspirado parcialmente en uno de sus profesores de la universidad, que abogaba por seguir estrictos razonamientos deductivos en todos los órdenes de la vida. Fue el principio de una larga lista de publicaciones y la que le consagró.

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Conan Doyle formó una unidad de voluntarios local que más tarde se convertiría oficialmente en La Compañía Crowborough del 6º Regimiento de Voluntarios, Más cuando quiso pasar al frente, fue rechazado por su avanzada edad (55 años).

Durante esa misma contienda, en 1916 su hijo mayor, Kingsley, resultó gravemente herido en la batalla del Somme, muriendo más tarde. En el mes de febrero siguiente, su hermano Innes (general de brigada) murió de la misma manera.

Lo que provocó que el autor sufriera una crisis y se convirtió al espiritualismo, dedicandose a partir de entonces a difundirlo por todo el mundo mediante sus conferencia y libros, sobre todo en “The Wanderings of a Spiritualist” (1921) y “The History of Spiitualism” (1926).

Cuatro años antes de morir publicó su autobiografía, “Memorias y aventuras”.

Tras recuperarse de pasar semanas en cama, el 7 de julio de 1930, al amanecer, murió de un último infarto.

SIDNEY PAGET (SP), “EL PINCEL” DE CONAN DOYLE, Y CREADOR DE LA POPULAR IMAGEN DE “SHERLOCK HOLMES”

Sidney Edward Paget (4 de octubre de 1860 en Londres - 28 de enero de 1908) fue un ilustrador británico de la Época Victoriana, y que trabajó mucho para la revista “The Strand Magazine”.

Es más conocido por ser el creador de la imagen popular de Sherlock Holmes,

el sombrero de cazador y la capa de Inverness, detalles que nunca fueron mencionados en los escritos de Sir Arthur Conan Doyle. Que por su propia actividad profesional.

Fue involuntariamente contratado para ilustrar “Las aventuras de Sherlock Holmes”, una serie de doce relatos cortos que se publicaron desde julio de 1891 hasta diciembre de 1892, cuando los editores accidentalmente le enviaron la correspondencia con el encargo a él, en lugar de a su hermano menor Walter Paget.

En 1893, Paget ilustró "Las Memorias de Sherlock Holmes", publicado en “The Strand” como episodios adicionales a las “Aventuras”.

Cuando Sir Arthur Conan Doyle revivió la serie de Sherlock Holmes con “El sabueso de los Baskerville”, publicado por entregas en “The Strand” en 1901-02; requirió específicamente que Paget fuera el ilustrador, éste aceptó e ilustró otra serie de historias cortas, “El Regreso de Sherlock Holmes”, en 1903-04.

En total, ilustró una novela y 37 historias cortas de Holmes. Sus ilustraciones han influenciado todas las interpretaciones del gran detective en la ficción, así como películas y obras de teatro de este personaje.

Autor: Arthur Conan Doyle (1891)

Publicado en “The Strand Magazine”

Un artículo de Mary Elisabeth Oliver