“QUERIDO CHATO”

PRÓLOGO

Una novela que te hará revivir, o conocer, como vivíamos con Franco

Como y que se enseñaba en los Colegios, que juegos practicábamos, como nos relacionábamos con nuestros vecinos, de que manera nos iban cambiando la vida los nuevos adelantos tecnológicos, que ocurrió con los perdedores de la guerra civil, que derechos legales tenían las mujeres, hacía donde emigraban los españoles, como actuaba la policía, como se trataba a los homosexuales, hasta cuanto influenciaba la Iglesia en nuestras vidas…

UNA SIMPÁTICA Y A LA VEZ TRISTE NARRACIÓN AUTOBIOGRÁFICA, QUE TE LLEVARÁ A ESOS AÑOS EN LOS QUE ESPAÑA ERA GOBERNADA POR FRANCISCO FRANCO.

En exclusiva por cortesía del Autor, veamos el primero de sus Capítulos:

1962 El "Colegio del Vivero” y la Muerte de Bárbara

Capítulo I

Donde se narra como fue y lo que sucedió el primer día que acudió al Colegio con 5 años. Conoceremos que se estudiaba y con que medios, como era el recreo y lo que supuso para él la muerte de una de sus amigas.

Y llegó el esperado día de Septiembre, el inicio de mis estudios oficiales, era el año 1962, recién había cumplido los cinco años, todo un mozalbete, detrás dejaba las odiadas monjas y su mundo de orejas de burro y bandas. ¡Iluso de mí, no sabía lo que me esperaba!

—¡Te gusta la maleta! —dijo mi madre buscando mi aprobación.

—Es muy bonita, es igual que la de mis hermanos, o sea mamá, ¡que ya soy mayor!

Era una maleta “profesional”, de buen cuero, que durante los venideros años formaría parte de mí equipamiento.

Y con este “bulto”, que de momento estaba vacío, partí hacia el “Colegio Público del Vivero”, el mismo nombre del barrio vecino donde estaba.

En este caso, mi escolta estaba formada por mis dos hermanos y un nutrido grupo de niños de la misma calle; que intencionadamente acudíamos juntos al colegio. Así evitábamos peleas no deseadas con los habitantes de estas “tierras”; es decir, los niños que vivían en este barrio. Pues en aquellos años, a los foráneos, se les recibía a palos, o a ostias; según la edad y tamaño de los mozalbetes. Durante el transcurso del año se iba acumulando odio, que se “expulsaba” en una gran batalla final, celebrada una vez finalizado el curso, sobre el mes de Julio.

Además el hecho de ir todos en la misma caravana, garantizaba que llegáramos de hora.

—¿Ya estamos todos?

—¡Falta Domingo que está enfermo, todos los demás ya están!

—¡Pues venga, para el colegio!

Era el jefe del grupo quien daba las órdenes, que solía ser el mayor de nosotros, en este año los galones eran para Guillermo, que estaba estudiando su último curso, al año siguiente ya con 14 años cumplidos, se pondría a trabajar.

Y bajo su guía, llegamos al colegio sobrándonos tiempo para la hora de entrada, que eran las nueve de la mañana. Un buen rato antes ya estábamos en la zona exterior de recreo, un trozo de calle interrumpida por una gran pared, que estaba allí antes que la vía, nunca llegué a ver acabado el trazado previsto de la misma.

Al estar protegida del tránsito, era idónea para que jugáramos los chicos. Y sólo los niños o varones, las niñas, hembras o mujercitas, lo hacían en otro patio, que estaba en el interior del edificio del colegio. Pues aunque el centro era mixto, en realidad estaban bien separadas y definidas las zonas dedicadas a cada género.

Abarcando casi toda la zona de la planta baja, estaban las aulas de las niñas. Las nuestras, salvo una zona pequeña en la planta baja, que ocupaba el aula del Director, estaban repartidas en la planta piso. No había más plantas.

Pero volviendo a la calle, o séase, a la zona de recreo exterior. Allí nada más llegar, nuestro “rebaño” se había disuelto, y repartido e integrado en grupos de edades similares.

Recuerdo lo que habitualmente se hacía en uno de esos grupos:

—¡Venga que tenemos tiempo!, hagamos un “churro, mediamanga, mangotero”.

—¡Vale nosotros hacemos un grupo!, tú Pedro, Finolis, Orosio, Manitas, y conmigo somos cinco —Se necesitaba otro grupo de cinco más para poder jugar, que no tardó en formarse.

—Falta el nuestro, ¡vamos acercaros! —los fue señalando con el dedo y diciendo su nombre.

—Pipo, Guillermo, Jaime y tú Paquito, ¡ya somos cinco nosotros también!

—¡Empezamos nosotros saltando!, ¿de acuerdo?

—¡Bien!, pero el próximo día empezaremos nosotros, ¡Paquito, haz tú de “madre”!

Y el chico se colocó dando la espalda a la pared y recibiendo en su barriga, la cabeza de otro de los miembros de su equipo. Los otros tres y poniéndose en fila, colocaron la cabeza entre las piernas del que tenían delante, quedando así dispuestos, para recibir a los miembros del equipo contrario. Que fueron saltando y cayendo en la espalda de los agachados.

—¡PLAF!, ¡ay! —el que cayó en su espalda pesaba bastante—. ¡PLAF!, ¡coño como pesan! —a ser posible se intentaba que el que recibía el peso fuera el mismo mozalbete, aquí estaba la habilidad del que había saltado.

—¡Este no aguanta! —este era el truco, que no lo aguantara y acabara doblegándose.

—¡PATAPLAF! —el chico no pudo con los dos cargados en su espalda, y no hizo falta que saltaran los otros tres. En este caso, se dio por perdido al equipo que recibía a los saltadores y volvieron a empezar.

En el supuesto de que hubieran soportado el peso, y hubieran saltado todos, el primero que hubiera saltado, hubiera preguntado:

—¿Churro, mediamanga, mangotero? —siendo cada palabra una parte de su brazo, “churro” la muñeca, “mediamanga” del codo a la muñeca, y “mangotero” la zona del codo a la clavícula. Aquí se trataba de acertar en cuál de estas zonas, había dejado colocada la mano del otro brazo. Para evitar trampas la “madre” vigilaba. Así que el primero de los agachados decía uno de esos nombres, por ejemplo:

"mediamanga”, si era ahí donde esta puesta la mano, pues ganaban y se cambiaban las posiciones, sino, a volver a empezar.

Desde luego el juego servía cuando no para reforzarte la espalda.

Los más pequeños solíamos jugar a deportes más ligeros, como a las canicas o a las chapas contra la pared...

Aunque no tardaríamos mucho en participar en otros más brutos, como ya hicieron los chavales de años a… De hecho, una parte importante de los juegos físicos infantiles, ya se practicaban en la antigüedad. Al igual que hacen otros mamíferos, estos juegos físicos entre niños (cachorros), sirven para que vayan desarrollando sus habilidades físicas, que les serán necesarias para subsistir ya de adultos. Los juegos más modernos y que nos son familiares, ya se practicaban en la Edad Media, aunque fuesen con alguna variante.

El cuadro “Juegos de niños” (Óleo sobre tabla, de 118 x 161 cm, actualmente expuesto en el “Kunsthistorisches Museum” de Viena) pintado en 1560 por Pieter Bruegel “el Viejo”, nos muestra 83 juegos diferentes, según los expertos del museo, de los que están disfrutando 230 niños. Son juegos tan actuales, para los de mi quinta, como el de la gallinita ciega, al aro, a la peonza, al caballito, a las tabas, a la pídola, a la silla de la reina, a hacer pompas de jabón, a las tiendas, a las muñecas,

caminan sobre zancos, otros hacen contorsiones y equilibrios, trepan a las verjas y a los árboles. También hay algunos juegos de “torturas”, e inclusive, como no podía ser de otra manera, algunos “marranillos”, protagonizados en este caso por niñas, una haciendo pis y otra revolviendo una mierda con un palo. En definitiva, era lo que pretendía el artista, reflejar la vida cotidiana de los jovenzuelos. Y sonó el esperado silbato:

—¡Piiii, piiii, piii! —“el tiempo de recreo se ha terminado, todos para adentro, cada uno que se dirija a su aula”. Era lo que significa la orden procedente del silbato.

—¿Yo que voy al aula primera? —le pregunté a un señor mayor que estaba cerca de mí.

—Veo que es tu primer año —me dijo el hombre, que parecía ser conocedor de la respuesta.

—Así que debes subir las escaleras y la primera aula de la derecha es la tuya, verás un “1” muy grande en el lado de la puerta.

—¡Muchas gracias señor!

—Llámame Don Osvaldo, soy tu profesor.

—¡Pues voy detrás de usted!

—¡No bergante!, tú ve con tus compañeros, procura que cuando yo llegue ya estés dentro del aula.

Estas palabras las dijo cambiando el tono, fue toda una amenaza, “Este tipo no sabía con quien se estaba metiendo”, pensé para mí. Pero para empezar llevándonos bien, le hice caso y salí disparado a subir las escaleras y entré en la famosa sala “1”.

Al poco rato entró en el aula el personaje misterioso de antes. Se distanció de nosotros colocándose al final de la misma, y “creciéndose en su ego”, dijo:

—¡Bienvenidos!, soy vuestro maestro, me llamareis Don Osvaldo, y durante este curso voy a hacer de vosotros unos mozalbetes con proyección universal, vosotros sois los futuros hombres de nuestra patria…

Y su charla continuó por varios minutos, yo no sabía, y seguro que ninguno de los presentes, que coño quería decirnos, lo escuchamos y al final.

—Ahora voy a nombraros a cada uno de vosotros, contestad al oír vuestro nombre, os levantáis con rapidez y contestáis diciendo “presente”, y os volvéis a sentar en vuestro pupitre. Así os iré conociendo. ¿¡Entendido!?

Siempre que os pregunte algo a todos, tenéis que contestarme: ¡Si señor! —el maestro con tanto decirnos lo que teníamos o no teníamos que hacer, lo que consiguió es liarnos a todos.

—Os vuelvo a preguntar, ¡entendido...!

—¡Si señor! —contestamos todos, como si fuéramos militares. Pasamos bien la primera lección de conducta o puntualización, a continuación el profesor Osvaldo, por índice alfabético, empezó a nombrar uno a uno, los alumnos de su aula.

—Peña Rodriguez —el nombre no se decía, se omitía.

—¡Aquí estoy! —en este caso el Sr. Osvaldo como buen veterano, sabía que tenía que dar un ejemplo al resto de los alumnos, cada año ocurría lo mismo, un

alumno que no contestaba lo que él deseaba, y solía ser el primero de la lista.

—¡Peña acércate a mí! —el maestro estaba en el fondo del aula, justo al lado de su gran mesa, frente a todos los pupitres. El niño se acercó a él.

—Ahora hazme el favor, de abrir tus manos y mostrarme las palmas.

El amigo Peña hizo lo indicado tan delicadamente por el Sr. Osvaldo, y tímidamente puso sus manitas hacía arriba, el tono del maestro era súper correcto, alegre de que el niño obedeciera. Sin apercibirnos de ello, el educador agarró una regla de tamaño bastante largo, como mínimo tendría unos setenta centímetros. Y visto y no visto, le atizó en la mano derecha del amigo Peña.

—¡PLAF!

—¡Ay, ay, duele!

—¡Te he dicho que dijeras “presente”, ni “aquí estoy”, ni otras tonterías!, ¿te has enterado?

Esto se lo dije en otro tono y muy fuerte, para que lo oyéramos bien.

—¡Si señor!

—¡Ahora pon la otra mano y di “presente”!

—¡Presente, pero no me pegue más!

Sin contestar, el Sr. Osvaldo le atizó otro “reglazo” en la otra mano

—¡PLAF! —¡Seguro que esto te quedará claro! —Luego se dirigió al resto del aula.

—¿Cuándo os diga vuestro nombre, que tenéis que contestar?

—¡PRESENTE! —Todos los alumnos con potencia de voz contestamos a coro.

Entendimos el mensaje del maestro, aquel día nos quedó bien claro.

Ningún alumno más se salió de su guion. El “presente”, a partir de entonces se repetiría en todos los cursos, y varias veces cada día. Lo siguiente, después de acabar la lectura de la lista de los alumnos, fue volver a mencionarnos uno por uno, en esta ocasión para recoger nuestro libro de enseñanza, el que nos acompañaría en todo este curso.

En este caso a mi apellido le tocaba más o menos por la mitad de la lista.

—García…

—¡Presente!, —“¡me vas tú a pillar!”, pensé para mí mismo.

Tras manifestar mi presencia, me levanté y acudí al fondo de la aula, que era donde el maestro nos entregaba el libro y que previamente había pagado mi madre, y que era “La Enciclopedia Álvarez” correspondiente al primer grado. En teoría nos hubieran tenido que dar el primer libro de nuestro plan de estudios, conocido como “El Parvulito”. Pero al estar agotado, entramos directamente con el siguiente.

Y así transcurrió la jornada de nuestra primera clase matutina. Llegadas las doce y media, nuestro horario era de 9,30 a 12,30 y de 15,00 a 17,00 horas, de nuevo sonó el sonido de silbato.

—¡Piiii, piiii, piii!, —nuestra clase y la de todos, había llegado al descanso para comer, reponer fuerzas y luego volver, nos quedaban dos horas más de clases.

¡Vaya día!, solo deseaba regresar a mi casa y engullir algo, pues tenía muchísima hambre. Puesto que en este primer día, el habitual suministro de nuestro botellín de leche, había sido rescindido o suprimido por causas logísticas, o al menos esta fue la causa que nos hicieron saber los respectivos maestros de cada clase, y por supuesto siempre cumpliendo las órdenes del director, el Sr. Don Antonio.

Bueno en verdad resumieron todo esto que estoy recordando, y estoy buscando una explicación inconscientemente, que no se dijo. Simplemente se limitándose a decir:

—¡HOY NO HAY LECHE! —Dijo cada uno de los maestros.

Ya camino de mi casa, nos volvimos a reunir a la salida del colegio, la misma “manada” de la primera hora de la mañana.

—¡Qué!, ¿ya estamos todos? —preguntó el mandamás de Guillermo.

—¡Por allí viene Eladio! —dijo uno de los niños.

—¡Me estaba cagando, lo siento! —contestó el recién recuperado de Eladio.

Ya todos controlados, recorrimos la misma senda, regresamos a nuestra barriada.

La narración continúa después de esta Nota Complementaria que trata sobre nuestras "herramientas" escolares...

La Enciclopedia Álvarez, los Cuadernos Rubio, las láminas de dibujo de Emilio Freixas... Estas eran algunas de nuestras "fuentes del saber" utilizadas en los años sesenta.

“LA ENCICLOPEDIA ÁLVAREZ” en sí, constaba de tres volúmenes, cada uno de ellos para el grado o nivel correspondiente según la edad de los alumnos. Primer grado: Para escolares de hasta 7 años; Segundo grado: De 7 a 12 años y Tercer grado: De 12 a 15 años.

«Esta serie de libros de texto, tiene su origen en la meticulosidad con que el profesor Antonio Álvarez Pérez, tenía ordenadas las materias y conocimientos del plan de estudios de Enseñanza Primaria vigente en la época (Ley de Enseñanza Primaria de 1945), y que se terminó convirtiendo para él en un hobby.

En 1951 ya tenía elaborada el primer volumen, destinado a niños y niñas de entre 6 y 8 años de edad. (Extraído de las webs dedicadas a la venta de los libros)».

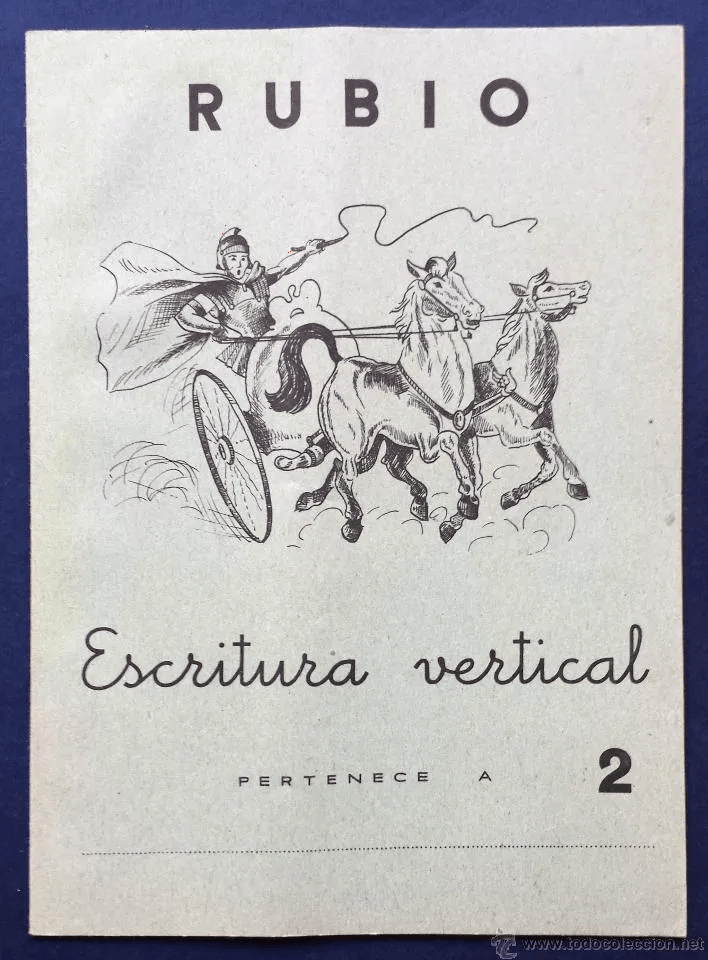

LOS CUADERNOS "RUBIO".

Los reforzábamos con cuadernos de escritura y de matemáticas, en este caso utilizábamos los famosos “Cuadernos Rubio”.

«Había una vez un niño llamado Ramón Rubio. Hace 50 años, cada día iba desde su pueblecito, Geldo (Castellón), hasta Valencia para estudiar. ¡A persistente no le ganaba nadie! Y por eso, se convirtió en profesor y fundó su propia academia.

Tras mucho pensar y pensar, desarrolló y creó “El Método Rubio” (1956). Y lo que empezó como unas fichas de apoyo, acabó

convirtiéndose en esos míticos cuadernos que te han acompañado durante tu infancia, y que, admítelo, te sacan un recuerdo entrañable a día de hoy». (Extraído de su página web).

LÁMINAS PARA DIBUJO "EMILIO FREIXAS".

Emilio Freixas es el creador del "Método Freixas" para el aprendizaje del dibujo. Este método constaba de una nutrida colección de láminas para todas las edades, desde los más pequeños a principiantes y amantes del dibujo artístico. Hay que añadir los libros de "como dibujar" los estudios, el "curso de dibujo" en 3 volúmenes y la serie de libros "dibujando" que aún hoy en día están a la venta.

Al principio antes de crear las láminas de dibujo que utilizábamos en nuestro aprendizaje. Trabajó en el mundillo del cómic, siendo considerado un dibujante pionero de la historieta en España. Su personaje más famoso fue El Capitán Misterio.

La muerte de Bárbarita

Al día siguiente, que era sábado, lo recuerdo perfectamente, en esta ocasión no tuvimos la habitual clase de religión. A primera hora de la mañana, estaba yo jugando con el tirar y luego bajar a recoger la pelota, por un hueco que había entre mi casa y la del vecino, cuando empezaron a oírse lamentos. Procedían de todos los lugares de la calle.

—¡Barbarita a muerto!, ¡la niña ha fallecido!...

Interrumpí mi juego y subí apresurado la escalera de mi casa.

—¡Mamá, mamá, que pasa!

Mi madre, que ya era conocedora de esta pérdida, la muerte de la niña, intentó consolarme.

—¡Tranquilo!, ¡tranquilo hijo! ¡Barbarita se ha marchado al cielo!

—¡No entiendo lo que dices! Si yo hace dos días la estuve viendo, y no me dejaron acercarme a darle un “besito”.

—¡Eso lo hicieron por tu bien, para que no

te contagiaras!

—¿Qué es lo que tenía, me dijeron que estaba constipada?

—No Antoñito, era el sarampión.

—¿Lo que tuvimos nosotros, lo de las manchitas rojas que picaban mucho?

—¡Sí, lo mismo! ¡Menudo trabajo me disteis los cuatro! —mi madre recordó que al final nos contagiamos los cuatro hijos.

—¿Y por qué Barbarita se ha muerto?

—¡La enfermedad se la llevó! ¡Y ya está! No preguntes más, y piensa que ahora está en el cielo y descansa —contestó mi madre, pretendiendo cortar mis incisivas preguntas, me conocía y sabía que estaría dando por cul… hasta que tuviera claro lo sucedido, así era mi carácter.

Pese a en aquellos años, el sarampión se llevó por delante a muchos niños, cuando nos tocó el año pasado a nuestro barrio, no tuvimos la desgracia de que falleciera nadie, pero en este año volvió a aparecer, y se cebó en nuestra vecina, la pequeña Barbarita. Me di cuenta, aunque fuera un niño, que esta enfermedad era muy jodida, y que además según oías, mañana podías ser tú el siguiente, pues era muy contagiosa. Pese a que en nuestro caso, no había peligro, pues al haberla ya padecido, habíamos creado anticuerpos o defensas.

Ese mismo día, algunos familiares acudieron a la casa de la fallecida. Si bien, aparte de ellos, la gente esperó al día siguiente, cuando ya estuvo preparado el funeral, para ir a dar el pésame a la familia. Y el “último adiós”, a la pequeña. ¡Menudo domingo fue aquel!

Todos los vecinos desfilaron por la casa, Barbarita ya estaba en su féretro, que habían colocado en la habitación justo a la izquierda de la entrada a la vivienda.

Para evitar posibles contagios, El velatorio lo acondicionaron en la entrada, así que solamente entraban en el aposento, aquellos que querían verla, que fueron pocos, supongo que por miedo a contagiarse. Todos los del barrio acudieron a darle el duelo a la familia, y algunos a despedirse de la muerta. Eso sí, se aconsejaba que si no habías padecido el sarampión no entraras. Y aunque ya fueras inmune, no tocaras a la fallecida, por si acaso transmitías la enfermedad por el contacto.

—¡Pues no lo sé, ni me acuerdo de haber tenido el sarampión! —expresó sus dudas uno de los presentes.

—Entonces te aconsejo que no pases a ver a mi sobrina, ¡el puto sarampión es muy contagioso!

Le aconsejo el tío de Bárbara y uno de los dueños de la fábrica de lana del barrio.

Todo eran llantos en aquella casa. En el improvisado velatorio de la entrada, se habían acondicionado unas sillas, ocupadas por la familia, la madre de Barbará y sus dos hermanos. El padre estaba ausente, años más tarde me enteré que su padre, hacía unos años se había marchado a Venezuela “a hacer fortuna”. Esta frase la escuche en otras ocasiones a lo largo de mi infancia y en referencia a otros individuos del barrio, que habían optado por esta opción, emigrar al extranjero…

Por delante de Bernardina, la madre afligida, y de Guillermo y Gaspar, sus hermanos, desfilamos todos los que acudimos.

—¡Mi más sentido pésame! —era la frase que todos les pronunciaban.

—¡Gracias por venir! —era la contestación que daban y estallaban en lloros. Si triste es cualquier entierro, mucho más lo era él de una niña tan joven, con sólo ocho años.

Yo me acerqué a Guillermo, el que nos acompañaba al colegio, y le abracé, por supuesto que revente a llorar. Él me cogió y me apartó hacía un rincón de la sala, y de ahí me paso a la cocina, un cuarto que estaba a continuación. Allí me calmó, y pasado un rato, ya estando yo más reincorporado, me acompañó hasta la puerta y me sugirió que volviera a mi casa, que allí ya había cumplido con creces.

Antes de salir, me percate que también se oía como una especie de zumbido, que cuando ponías más atención, detectabas que eran rezos y que emanaban de las bocas de unas mujeres, creo que tres, y que se les conocía como “plañideras”. Féminas que estaban contratadas para tal fin, el de rezar, y que no tenían ningún parentesco con la niña fallecida, pero que en cualquier velatorio que se prestara, debían estar presentes con sus lloros.

—¿Son familiares vuestros? —le pregunté.

—¡Qué va!, son las plañideras, las ha contratado el tío, ¡las paga él!

Aclarado el asunto, ¡no había manera!, era mi carácter, ser un curioso. Salí fuera, se trataba de dejar espacio a los que iban llegando.

—Guillermo, te acompañamos en el sentimiento, ¡te lo decimos de corazón! —otro pésame, en esta ocasión de un familiar que acababa de llegar.

—¡Lo sé!, te lo agradecemos.

—¿Tú madre ha podido localizar a tu padre?

—¡Pues sí!, le hemos llamado a un número de teléfono que nos dio, y está muy afligido.

¡Pero de venir, no ha dicho nada!

Contestó el hermano de la difunta a este pariente. No quiso comentar más sobre lo que pensaba sobre el comportamiento de su padre, en definitiva era un consanguíneo del emigrado, y todo lo que hablara mal de su padre, acabaría siendo motivo de discusión.

—Vamos a saludar a tu madre, la veo muy afligida —dicho esto se dirigió hacia ella, que estaba sentada un poco más adentro.

Yo todo esto lo estaba observando desde fuera, de ninguna manera se me ocurrió seguir la sugerencia de Guillermo, y desaparecer de las cercanías de la casa en duelo. Y precisamente desde ese lugar, vi como el tío y su mujer, entraron en la sala del sepelio, con unas bandejas con comida.

—¡Coged un trocito de coca!, está muy buena, la ha hecho mi mujer.

—¡Mmmm!, ¡se nota que es casera! —la coca tuvo aceptación entre los presentes. El ofrecer algo de comida a los asistentes, era una costumbre que venía de antaño. Hay que recordar que años atrás, la gente viajaba para dar el pésame a sus familiares, de lejos y con medios de transporte lentos. Y lógicamente arrastraban mucha hambre.

Yo pude comprobar que era cierta la afirmación, pues volví a entrar y cogí un trozo. Procuré que no me viera Guillermo, me daba vergüenza que pensara, que aprovechaba para comer de gratis, ¡qué tontería!

Al día siguiente y ya por la tarde, la ventana de la habitación que hospedó el día anterior el ataúd, estaba abierta de par en par. Se oía a un hombre cantar:

—♫ ♪ ¡Pintor si pintas con amor! ♪ ♫

Me acerqué a ver quién era el improvisado tenor, y resulto ser un hombre joven desconocido para mí, iba vestido con un mono blanco y estaba con una brocha dando cal a las paredes.

—¿Qué haces, has visto a Guillermo? —le pregunté como principio para entablar una conversación con él.

—¡Guillermo no está! Se ha ido con su madre a no sé donde, creo que a arreglar papeles. ¡Y yo, ya ves, aquí me tienes, encalando las paredes! —y continuó con sus cantos— ♫ ♪ Por qué desprecias su

color / Si sabes que en el cielo / También los quiere Dios... ♪ ♫

—¿Y quién te ha mandado que “emblanquines” (encalar)?

—La señora Bernardina, le tocaba hacerlo a ella, pero no se veía con ganas y me ha encargado el trabajo a mí. ¡Ya ves!, tengo que encalar toda la casa… ¡así que, si no quieres saber nada más, ya puedes partir!

—¡Sí, una cosa más!, ¿tú has tenido el sarampión?

—¡Mira que eres “cabroncete” niño!, ¡ya sé por dónde vas!, si tuve el sarampión cuando tenía catorce años!

—¡Ya me quedo más tranquilo!, te dejo “emblanquinando” la casa, y con tu canción de Machín, porque sabrás… ¿que esta canción es de Antonio Machín?

—¡No me digas!, yo pensaba que era de Marisol.

—contestó el pintor de brocha gorda—, ¡ah no!, esta es otra. Esta es del cubano, del gorila.

Se refirió así al cantante y compositor, pues algo de mono si aparentaba. No contesté a este sacrílego del cantante y me marché sin despedirme.

Y así fue como nuestra Barbarita nos dejó, demasiado joven para hacerlo…

FIN DEL CAPÍTULO I

Autor de la novela: Antonio G. Noguera

El Sarampión y su contagio en España

EL SARAMPIÓN es una enfermedad prevenible por vacuna, es altamente contagiosa y está causada por el virus de su mismo nombre. Se transmite por gotitas o contacto directo con secreciones nasales o de garganta, de personas infectadas.

Es menos común que se contagie por propagación en el aire. El sarampión es una de las enfermedades transmisibles más fácilmente transmitidas y probablemente la más conocida y mortal de todas las enfermedades de erupción. Se puede prevenir administrándose una vacuna, creada en 1963 por Maurice Hilleman, cuya cepa de la vacuna aún es usada para la vacuna triple vírica.

En España, en 1968 se llevó a cabo una campaña de vacunación frente al sarampión, vacunándose a niños con edades comprendidas entre los 9 y los 24 meses.

El porcentaje de personas nacidas antes de 1970 que no hayan pasado el sarampión es "marginal", más del 90% de las personas ya eran inmunes, al haberlo padecido antes de los 18 años de edad.