“Cuentos TRÁGICOS”, una recopilación de 27 Relatos Breves, con el sello “made in spain”, de Emilia Pardo Bazán

Estos cuatro relatos seleccionados del libro: “CUENTOS TRÁGICOS”, fueron publicados en la prensa periódica, conjuntamente con otros, entre 1902 y 1911; y reunidos por su autora en un volumen en 1912, que contiene 27 de ellos.

Fue la última obra que publicó en vida nuestra Doña Emilia (falleció en 1921 a los 69 años).

Emilia Pardo Bazán aparte de narrativa, ensayo, teatro, libros de viajes, de cocina, etc...; fue una fecunda escritora de cuentos (relatos breves), de los que se llegaron a publicar más de seiscientos cincuenta, que luego reunió como libros y todos agrupados por su temática, como este que traemos dedicado a los CUENTOS TRÁGICOS. Son bastante breves y estamos convencidos, de que descubriréis con su lectura, a una gran narradora del misterio...

"EL POZO DE LA VIDA"

La caravana se alejó, dejando al camellero enfermo abandonado al pie del pozo.

Allí las caravanas hacen alto siempre, por la fama del agua, de la cual se refieren mil consejas. Según unos, al gustarla se restaura la energía; según otros, hay en ella algo terrible, algo siniestro.

Los devotos de Alí, yerno y continuador de la obra religiosa y política de Mohamed, profesan respeto especial a este pozo; dicen que en él apagó su sed el generoso y desventurado príncipe, en el día de su decisiva victoria contra las huestes de su jurada enemiga Aixa o Aja, viuda del Profeta.

Como no ignoran los fieles creyentes, en esta batalla cayó del camello que montaba la profetisa, y fue respetada y perdonada por Alí, que la mandó conducir a La Meca otra vez. Aseguran que de tal episodio histórico procede la discusión sobre las cualidades del agua del Pozo de la Vida. Es fama que Aixa la ilustre, una de las cuatro mujeres incomparables que han existido en el mundo, al acercar a sus labios el agua cuando la llevaban prisionera y vencida, aseguró que tenía insoportable sabor.

El camellero no pensaba entonces en el gusto del agua. Miraba desvanecerse la nube de polvo de la caravana alejándose, y se veía como náufrago en el mar de arena del desierto.

Verdad que el pozo se encontraba enclavado en lo que llaman un oasis; diez o doce palmeras, una reducida construcción de yeso y ladrillo destinada a bebedero de los camellos y albergue mezquino y transitorio para los peregrinos que se dirigían a la mezquita lejana; a esto se reducía el oasis solitario. Devorado por la calentura, que secaba la sangre en sus venas, el camellero, frugal y sobrio siempre, ahora apenas se acercaba al alimento, a las provisiones de harina y dátiles. Su sostén era el agua del pozo.

—No en balde se llama el Pozo de la Vida… Bebiendo sanaré.

Transcurrieron dos o tres días. El abandonado no cesaba de sumergir el cuenco en el odre que al partir, con piadosa previsión, habían dejado lleno sus compañeros de caravana. Y pensaba para sí: «Mi mal me trastorna los sentidos. Esta agua, al pronto tan gustosa, ahora parece ha tenido en infusión coloquíntida (planta con poderes medicinales)».

Al día tercero, algunas muchachas de la tribu de los Beni—Said, acampada a corta distancia en la vertiente de un valle árido, vinieron a cebar sus odres en el pozo. El enfermo solicitó de ellas que le renovasen la provisión, porque sus fuerzas no lo consentían. Una virgen como de quince años, de esbeltez de gacela, atirantó la cuerda con sus brazos morenos y el cangilón (recipiente en forma de cántaro) ascendió rebosando un líquido claro y frío como cristal. El enfermo tendió las manos ansiosas y hasta sonrió de gozo cuando la muchacha, en su cuenco de arcilla esmaltado de vivos colores, le presentó la prueba de aquella delicia. Pero, apenas humedeció la lengua, hizo un mohín de disgusto.

—¡Amarga más todavía que la del odre! —murmuró consternado.

La muchacha vertió otra vez agua en el cuenco y bebió despacio, con fruición.

—¿Qué dices de amargura? —interrogó burlándose—. Está más fresca que los copos de la nieve y más dulce que la leche de nuestras ovejas. Ha refrigerado y exaltado mi corazón. No he encontrado jamás agua tan sabrosa. Probad vosotras, a ver quién se engaña.

Y el grupo de jóvenes aguadoras, antes de cargar en las fundas de red de cuerda, al costado de sus asnillos, los colmados odres, bebió largos tragos de agua del pozo. Hiciéronlo riendo sin causa, disputándose los cuencos de donde el agua se derramaba mojando las túnicas listadas de rojo y blanco, las gargantas aceitunadas y tersas como dátiles verdes, los senos chicos y los brazos bruñidos y mórbidos. Los negros ovales ojos de las vírgenes relucían; sus dientes de granizo eran más blancos al través de los labios pálidos avivados por el agua. Cabalgaron después en los jumentos, acomodándose para caber entre los odres, y con carcajadas locas tomaron la vuelta de su aduar.

El camellero quedose solo otra vez. Como había mirado desvanecerse la nubecilla de la caravana, vio perderse, en la ilimitada extensión, no del camino (el desierto es camino todo él), sino de la planicie, la polvareda que levantaba el trote de los asnos aguadores, azuzados por las muchachas. La fiebre le consumía. Desesperado, bebió. El agua amargaba más aún.

Los días desfilaron. El enfermo los contaba por los granos del rosario de gordas cuentas que, a fuer de devoto creyente musulmán, llevaba colgado de la cintura. Porque eran iguales todos los días. Los mismos amaneceres deslumbrantes de sol en un cielo acerado; los mismos mediodías cegadores, crudamente magníficos, con lampos de brasa y rayos de sol sin velo, refractados por la amarillenta llanura; las mismas encendidas tardes, caliginosas, espirando abrasadores soplos de terral, entrecortadas por rugidos y aullidos lejanos de fieras; las mismas noches de esplendidez implacable, en que el firmamento sombrío y puro se adornaba con sus astros y constelaciones más refulgentes, sin que ni una ráfaga de aire descendiese de la bóveda de bronce, empavonada de azul, ocelada de estrellas vivísimas, lucientes y duras como la mirada altiva del poderoso.

Y el enfermo, sin poderlo evitar, bebía, bebía… Y el agua era a cada trago más repugnante. Dijérase que las manos de los genios enemigos del hombre desleían en el pozo bolsas de hiel, puñados de sal, esencia de dolor. Llegó un momento en que las fuerzas del camellero se agotaron; en que la sola vista del agua le produjo escalofríos, y al pie del pozo se tendió en el agostado suelo resuelto a dejarse perecer, resignado y ansioso del fin.

Una voz que le llamó —una voz imperiosa y grave— le hizo abrir los ojos. Tenía ante sí a un santón, un viejo morabito de larga barba argentina, de remendado traje, apoyado en una cayada, con su zurrón de mendicante al hombro. La faz, requemada por el sol, presentaba nobles, aguileños rasgos, y los ojos fijos en el enfermo, no revelaban piedad, sino meditación serena; el estado de un alma que conoce los Libros sacros y sondea el existir. En la mano derecha, el santón sostenía el cuenco lleno de agua; tal vez se disponía a apurarlo.

—No bebas, santo varón —aconsejó el camellero—. Es amarga como absintio (planta del ajenjo). Te dará horror. Yo ya no la soporto.

Sin hacerle caso, el santo bebió, y ni mostró desagrado ni complacencia.

—Este agua —murmuró después de que se hubo limpiado la boca con el revés de su mano curtida por la intemperie—, no es ni amarga ni dulce; su amargor y su dulzor están en el paladar de quien la bebe. ¿No han venido aquí, desde que languideces al pie del pozo, seres jóvenes y sanos? ¿No han bebido del agua?

—Han venido —respondió el camellero— unas mozas vírgenes, muy alborotadas, a tomar aguada para su aduar. Y han alabado lo refrigerante de la bebida.

—Ya ves —dijo reposadamente el santón—. Que el ángel Azrael mire por ti y te permita encontrar tolerable al menos el agua del pozo. Yo te llevaría conmigo, sacándote de este mal paso; pero mi jumento no puede con más carga y tengo que adelantar camino para incorporarme a una caravana, porque si voy solo me devorarán las fieras.

Y el santón se alejó recitando un versículo del Corán. Al ver su silueta oscura desvanecerse en el horizonte inflamado, el camellero sintió que su última esperanza desaparecía, y en transporte delirante, acercose al brocal del pozo, se agarró a él con ambas manos y, no sin trabajoso esfuerzo:

—¡Hasta para darse la muerte se necesita vigor!—, se precipitó dentro, de cabeza.

...Y las aguas del Pozo de la Vida, desde que se arrojó a su profundidad el camellero, siguen siendo dulces para algunos, amargas para bastantes… Sólo hay que añadir que los de paladar fino las encuentran gusto a muerto. ■

«El Imparcial», 29 de mayo de 1905

"LA MOSCA VERDE"

Tomábamos o pretendíamos tomar el fresco en la gran terraza de Alborada, una tarde de agosto abrasadora y enervante, de las poquísimas que, en aquel clima benigno, aprietan con rigor canicular. El aire estaba saturado no sólo del efluvio resinoso, ardiente, de los pinares vecinos, sino de otras emanaciones peculiares —almizcle de hormigas y escarabajos, miel y cera de panal—; y en el aire encendido revoloteaban, además de las mariposas multicolores, insectos de pedrería y esmalte, enlutadas «vacas de San Antonio», efímeras de gasa pálida, mariquitas de coral con pintas negras, mosquitos de seda color humo, mientras en la arena brincaban los saltamontes, parecidos a caballeros enlorigados y se arrastraban las chinches campesinas, limpias y de pintoresca forma, tan distintas de las urbanas.

Recostados en las mecedoras, hablábamos despacio, emperezados y esperando con ansia el primer soplo del atardecer que abanicase nuestras sienes. El tema de la conversación era que el calor disuelve las energías, y disertábamos sobre esa influencia psicológica de los climas, que ya empieza a reconocerse en la historia.

—Buena es —decía el científico— la firmeza de carácter; excelente su cultivo intensivo, y acertaría el que afirmó que del propio destino es autor cada hombre; pero a mí, esta naturaleza que nos rodea y nos agobia, me produce una impresión de fatalidad tan profunda, que casi no me atrevería a pensar en contrarrestarla. ¿Qué somos ante las fuerzas naturales?

—Lo somos todo —exclamó el pensador—. Esas fuerzas naturales, las hemos puesto a nuestros pies, a nuestro servicio. Cada día más saldremos vencedores en nuestra lucha con ellas.

—Crea usted que se toman el desquite; al final no vencemos nosotros… —respondió el Doctor, pensativo—. Y como el sol descendiese, esplendoroso hacia el castañar, y una ráfaga suave, cargada de partículas de humedad, viniese de la represa del molino, reanimándonos, se decidió el Doctor a contar un episodio de su vida médica…

—Era hijo de viuda aquel muchacho tan simpático, a quien yo conocí en el balneario de Caldasrojas, y que todas las tardes paseaba un rato conmigo por los caminos solitarios y las sendas aldeanas, confiándome sus esperanzas, sus aspiraciones y su tenacísima labor. La decorosa estrechez en que quedaron el chico y su madre a la muerte del padre, los esfuerzos de la pobre mujer para salir a flote y dar carrera a su hijo,

habían influido en el carácter de Torcuato, haciéndole hombre consciente desde la niñez, y desarrollando en él, con extraño vigor, las facultades de la voluntad perseverante, sin un desmayo ni una vacilación, y con esa especie de iluminación genial, que lo mismo puede demostrarse en la creación artística que en la conducta. A los once años, Torcuato llevaba los libros de una tienda de la antigua ciudad universitaria, donde vivía; a los trece, prestaba el mismo servicio en varios establecimientos, ganando lo suficiente para sostenerse él y su madre, y a la vez estudiaba, robando horas al sueño, tan imperioso en el período crítico de la pubertad. Mejor dicho: la pubertad fue vencida, en sus inquietudes y en sus torturadoras distracciones, por la constancia de Torcuato. Ni curiosidades ni devaneos le desviaron de su marcha hacia un objeto y un fin. Su vida estaba regulada cronométricamente; ni migaja de tiempo perdía. Se había fijado, al minuto, el que debía invertir en lavarse, cepillarse, comer, dormir; y el programa se cumplía exactamente. ¡Digo mal! A veces, Torcuato se sustraía tiempo a sí mismo, y realizaba trabajos extraordinarios que pagasen las matrículas y algún gasto inevitable, extraordinario también. No rehusaba por soberbia tarea ninguna; capaz sería de limpiar zapatos si creyese que le compensaba la remuneración. Escribía discursos para los graduandos, sermones para los canónigos, prospectos, para los industriales, memorias, para los secretarios de asociaciones… todo lo que le valiese un duro y un amigo y protector. Así, al terminar brillantemente la carrera, obtuvo en la Universidad un empleo con mediano sueldo: lo necesario, lo estricto, el modo de esperar y resistir hasta conseguir algo de lo infinito soñado.

Al preguntarle yo a Torcuato si no había estado enfermo nunca (una enfermedad arruina al que lleva exactamente empalmados gastos con ingresos), me respondió:

—¡Enfermo! No tuve tiempo de enfermar… ¡Lo único que se me resintió algo fue el estómago, y por eso me ve usted aquí, en Caldasrojas, en el camino, y ocioso, y sin mi madre, por primera vez de mi vida! ¡Estoy embriagado de sensaciones; loco perdido de aire libre y de olor de flores y árboles! Pero ¡no crea usted que aun así me aparto de mi camino! Por más que mi juventud se me suba a la cabeza —¡y hay horas en que se me sube, y al corazón también, y espumante y furiosa!—, la voluntad está sobre todo. Mando en mí, y no habrá fuerza que me impida llevar a término mis planes de asegurar el porvenir, la vejez tranquila y dichosa de mi madre, y mi propia suerte. Tengo algún entendimiento, alguna disposición: otro malgastaría este capital; yo lo beneficiaré con réditos crecidos. El que quiere, puede. ¡Es el Evangelio!

Me hablaba así Torcuato a la vuelta de un paseo por la carretera que conduce al Borde, en la cual ritma la conversación el chirrido quejumbroso del eje de los carros cargados, que pasan lentos, sin alzar polvo, en la melancolía de la puesta de sol. No se borrará de mi memoria: dos de estos carros cruzaban en sentido contrario al nuestro, y su carga era de pieles de buey a medio curtir, mercancía que se exporta en la costa para Inglaterra. El sol, moribundo, se reflejaba en los pelajes cobrizos manchados de blanco amarillento. Torcuato accionaba con la diestra y de pronto vi que en ella refulgía una chispa verde, metálica, y que él sacudía la mano, como el que espanta un bichejo incómodo.

—¡Maldita! Me ha picado…

Sentí un escalofrío, que no era razonado, sino involuntario, y cogí la mano de Torcuato vivamente. No se notaba señal de la picadura. Seguimos andando, pero yo no había perdido las ganas de charlar, y miraba de reojo a mi joven amigo. A poco noté que maquinalmente rascaba el sitio de la picadura, y vi deshacerse la vesícula recién formada y sustituirla una depresión negruzca. Me «sentí» palidecer. Distábamos más de una legua del pueblecillo.

—Aprisa, andemos… No vale nada la picada esa, pero querría quemársela a usted con un cáustico.

—¡Se me está hinchando la mano! —murmuró Torcuato con más sorpresa que alarma.

Comprendí que ignoraba el mal horrible que pueden transmitir esas mosquitas preciosas, de esmeralda, que se han posado en despojos de animales carbunclosos… ¡El carbunclo! —repetía dentro de mí, temblando de horror y de lástima…— ¡El carbunclo! ¡La pústula maligna!

Abreviaré el relato de aquella tragedia… Cuando desnudamos en la rebotica a Torcuato, para operar, ya no era la mano, era el brazo lo que se inflaba rápidamente. No cabía duda, el brazo debía cortarse. Única esperanza. Pero ¿cómo? ¿Sin cloroformo, casi sin instrumentos? Mientras venían de mi casa los chismes, sudando frío y con una angustia compasiva que me partía el alma, me fue preciso notificarle al enfermo la verdad. ¡Qué ojos me echó! ¡Qué mundo de horror, de protesta y de dolor en aquellos ojos!

—¡El brazo derecho! ¿Y mi madre? ¿Y cuándo lo sepa? — balbuceó, lívido.

—Aquí de la voluntad… —pronuncié, creo que más horrorizado que la víctima—. ¡Es necesario! No hay remedio.

¡Cuántas veces me he arrepentido del martirio que le di! Fuese por la tardanza e indecisión irremediable de los primeros momentos, fuese porque la infección venía de mano armada, la operación no logró salvar al desventurado. Prefiero no detallar su fin, los síntomas espantosos, el tétano como desenlace… Si los médicos puntualizásemos ciertos casos, la humanidad se aborrecería a sí propia, como dijo Salomón, por haber nacido… He sacado a cuento este caso cruel para que se vea lo que puede una mosquita verde, muy linda por cierto, y lo que vale contra la mosquita una voluntad humana, firme, decidida, templada en la desgracia y el trabajo. ¡No somos nada!…

La noche caía. Las luciérnagas empezaban a encender sus linternas misteriosas. ■

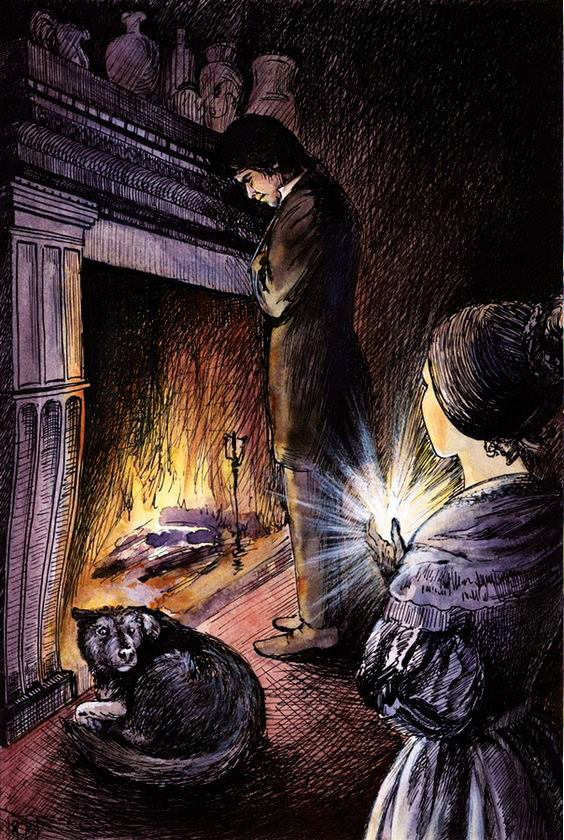

"LA RESUCITADA"

Ardían los cuatro blandones soltando gotazas de cera. Un murciélago, descolgándose de la bóveda, empezaba a describir torpes curvas en el aire. Una forma negruzca, breve, se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por un pliegue del paño mortuorio. En el mismo instante abrió los ojos Dorotea de Guevara, yacente en el túmulo.

Bien sabía que no estaba muerta; pero un velo de plomo, un candado de bronce la impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y percibía —como se percibe entre sueños— lo que con ella hicieron al lavarla y amortajarla.

Escuchó los gemidos de su esposo, y sintió lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas. Y ahora, en la soledad de la iglesia cerrada, recobraba el sentido, y le sobrecogía mayor espanto. No era pesadilla, sino realidad. Allí el féretro, allí los cirios..., y ella misma envuelta en el blanco sudario, al pecho el escapulario de la Merced.

Incorporada ya, la alegría de existir se sobrepuso a todo. Vivía ¡Qué bueno es vivir, revivir, no caer en el pozo oscuro! En vez de ser bajada al amanecer, en hombros de criados a la cripta, volvería a su dulce hogar, y oiría el clamoreo regocijado de los que la amaban y ahora la lloraban sin consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón, todavía debilitado por el síncope. Sacó las piernas del ataúd, brincó al suelo, y con la rapidez suprema de los momentos críticos combinó su plan. Llamar, pedir auxilio a tales horas sería inútil. Y de esperar el amanecer en la iglesia solitaria, no era capaz; en la penumbra de la nave creía que asomaban caras fisgonas de espectros y sonaban dolientes quejumbres de ánimas en pena... Tenía otro recurso: salir por la capilla del Cristo.

Era suya: pertenecía a su familia en patronato. Dorotea alumbraba perpetuamente, con rica lámpara de plata, a la santa imagen de Nuestro Señor de la Penitencia. Bajo la capilla se cobijaba la cripta, enterramiento de los Guevara Benavides.

La alta reja se columbraba a la izquierda, afiligranada, tocada a trechos de oro rojizo, rancio. Dorotea elevó desde su alma una deprecación fervorosa al Cristo. ¡Señor! ¡Que encontrase puestas las llaves! Y las palpó: allí colgaban las tres, el manojo; la de la propia verja, la de la cripta, a la cual se descendía por un caracol dentro del muro, y la tercera llave, que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo y daba a estrecha calleja, donde erguía su fachada infanzona el caserón de Guevara, flanqueado de torreones. Por la puerta excusada entraban los Guevara a oír misa en su capilla, sin cruzar la nave. Dorotea abrió, empujó... Estaba fuera de la iglesia, estaba libre.

Diez pasos hasta su morada... El palacio se alzaba silencioso, grave, como un enigma. Dorotea cogió el aldabón trémula, cual si fuese una mendiga que pide hospitalidad en una hora de desamparo. «¿Esta casa es mi casa, en efecto?», pensó, al secundar al aldabonazo firme... Al tercero, se oyó ruido dentro de la vivienda muda y solemne, envuelta en su recogimiento como en larga faldamenta de luto. Y resonó la voz de Pedralvar, el escudero, que refunfuñaba:

—¿Quién? ¿Quién llama a estas horas, que comido le vea yo de perros?

—Abre, Pedralvar, por tu vida... ¡Soy tu señora, soy doña Dorotea de Guevara!... ¡Abre presto!...

—Váyase enhoramala el borracho... ¡Si salgo, a fe que lo ensarto!...

—Soy doña Dorotea... Abre... ¿No me conoces en el habla?

Un reniego, enronquecido por el miedo, contestó nuevamente. En vez de abrir, Pedralvar subía la escalera otra vez.

La resucitada pegó dos aldabonazos más. La austera casa pareció reanimarse; el terror del escudero corrió al través de ella como un escalofrío por un espinazo. Insistía el aldabón, y en el portal se escucharon taconazos, corridas y cuchicheos. Rechinó, al fin, el claveteado portón entreabriendo sus dos hojas, y un chillido agudo salió de la boca sonrosada de la doncella Lucigüela, que elevaba un candelabro de plata con vela encendida, y lo dejó caer de golpe; se había encarado con su señora, la difunta, arrastrando la mortaja y mirándola de hito en hito...

Pasado algún tiempo, recordaba Dorotea —ya vestida de acuchillado terciopelo genovés, trenzada la crencha con perlas y sentada en un sillón de almohadones, al pie del ventanal—, que también Enrique de Guevara, su esposo, chilló al reconocerla; chilló y retrocedió. No era de gozo el chillido, sino de espanto... De espanto, sí; la resucitada no lo podía dudar. Pues acaso sus hijos, doña Clara, de once años; don Félix de nueve, ¿no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre que retornaba de la sepultura? Y con llanto más afligido, más congojoso que el derramado al punto en que se la llevaban... ¡Ella que creía ser recibida entre exclamaciones de intensa felicidad! Cierto que días después se celebró una función solemnísima en acción de gracias; cierto que se dio un fastuoso convite a los parientes y allegados; cierto, en suma, que los Guevaras hicieron cuanto cabe hacer para demostrar satisfacción por el singular e impensado suceso que les devolvía a la esposa y a la madre...

Pero doña Dorotea, apoyado el codo en la repisa del ventanal y la mejilla en la mano, pensaba en otras cosas.

Desde su vuelta al palacio, disimuladamente, todos la huían. Dijérase que el soplo frío de la huesa, el hálito glacial de la cripta, flotaba alrededor de su cuerpo. Mientras comía, notaba que la mirada de los servidores, la de sus hijos, se desviaba oblicuamente de sus manos pálidas, y que cuando acercaba a sus labios secos la copa del vino, los muchachos se estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiese y bebiese la gente del otro mundo? Y doña Dorotea venía de ese país misterioso que los niños sospechan aunque no lo conozcan... Si las pálidas manos maternales intentaban jugar con los bucles rubios de don Félix, el chiquillo se desviaba, descolorido él a su vez, con el gesto del que evita un contacto que le cuaja la sangre. Y a la hora medrosa del anochecer, cuando parecen oscilar las largas figuras de las tapicerías, si Dorotea se cruzaba con doña Clara en el comedor del patio, la criatura, despavorida, huía al modo con que se huye de una maldita aparición...

Por su parte, el esposo —guardando a Dorotea tanto respeto y reverencia que ponía maravilla—, no había vuelto a rodearle el fuerte brazo a la cintura... En vano la resucitada tocaba de arrebol sus mejillas, mezclaba a sus trenzas cintas y aljófares y vertía sobre su corpiño pomitos de esencias de Oriente.

Al trasluz del colorete se transparentaba la amarillez cérea; alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral, y entre los perfumes sobresalía el vaho húmedo de los panteones. Hubo un momento en que la resucitada hizo a su esposo lícita caricia; quería saber si sería rechazada. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente; pero en sus ojos, negros y dilatados por el horror que a pesar suyo se asomaba a las ventanas del espíritu; en aquellos ojos un tiempo galanes atrevidos y lujuriosos, leyó Dorotea una frase que zumbaba dentro de su cerebro, ya invadido por rachas de demencia:

—De donde tú has vuelto no se vuelve...

Y tomó bien sus precauciones. El propósito debía realizarse por tal manera, que nunca se supiese nada; secreto eterno. Se procuró el manojo de llaves de la capilla y mandó fabricar otras iguales a un mozo herrero que partía con el tercio a Flandes al día siguiente.

Ya en poder de Dorotea las llaves de su sepulcro, salió una tarde sin ser vista, cubierta con un manto; se entró en la iglesia por la portezuela, se escondió en la capilla de Cristo, y al retirarse el sacristán cerrando el templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta, alumbrándose con un cirio prendido en la lámpara; abrió la mohosa puerta, cerró por dentro, y se tendió, apagando antes el cirio con el pie... ■

«El Imparcial», 29 de junio de 1908

"LA CITA"

Alberto Miravalle, excelente muchacho, no tenía más que un defecto: creía que todas las mujeres se morían por él.

De tal convencimiento, nacido de varias conquistas del género fácil, resultaba para Alberto una sensación constante, deliciosa, de felicidad pueril.

Como tenía la ingenuidad de dejar traslucir su engreimiento de hombre irresistible, la leyenda se formaba, y un ambiente de suave ridiculez le envolvía. Él no notaba ni las solapadas burlas de sus amigos en el círculo y en el café, ni las flechas zumbonas que le disparaban algunas muchachas, y otras que ya habían dejado de serlo.

Dada su olímpica presunción, Alberto no extrañó recibir por el correo interior una carta sin notables faltas de ortografía, en papel pulcro y oloroso, donde entre frases apasionadas se le rendía una mujer.

La dama desconocida se quejaba de que Alberto no se había

fijado en ella, y también daba a entender que, una vez puestas en contacto las dos almas, iban a ser lo que se dice una sola. Encargaba el mayor sigilo, y añadía que la señal de admitir el amor que le brindaba sería que Alberto devolviese aquella misma carta a la lista de Correos, a unas iniciales convenidas.

Al pronto, lo repito, Alberto encontró lo más natural... Después —por entera que fuese su infatuación—, sintió atisbos de recelo. ¿No sería una encerrona para robarle?

Un segundo examen le restituyó al habitual optimismo. Si le citaban para una calle sospechosa, con no ir... La precaución de la devolución del autógrafo indicaba ser realmente una señora la que escribía, pues trataba de no dejar pruebas en manos del afortunado mortal.

Alberto cumplió la consigna.

Otra segunda epístola fijaba ya el día y la hora, y daba señas de calle y número. Era preciso devolverla como la primera. Se encargaba una puntualidad estricta, y se advertía que, llegando exactamente a la hora señalada, encontraría abiertos portón y puerta del piso. Se rogaba que se cerrase al entrar, y acompañaban a las instrucciones protestas y finezas de lo más derretido.

Nada tan fácil como enterarse de quién era la bella citadora, conociendo ya su dirección. Y, en efecto, Alberto, después de restituir puntualmente la epístola, dio en rondar la casa, en preguntar con maña en algunas tiendas. Y supo que en el piso entresuelo habitaba una viuda, joven aún, de trapío, aficionada a lucir trajes y joyas, pero no tachada en su reputación. Eran excelentes las noticias, y Alberto empezó a fantasear felicidades.

Cuando llegó el día señalado, radiante de vanidad, aliñado como una pera en dulce, se dirigió a la casa, tomando mil precauciones, despidiendo el coche de punto en una calleja algo distante, recatándose la cara con el cuello del abrigo de esclavina, y buscando la sombra de los árboles para ocultarse mejor. Porque conviene decir, en honra de Alberto, que todo lo que tenía de presumido lo tenía de caballero también, y si se preciaba de irresistible, era un muerto en la reserva, y no pregonaba jamás, ni aun en la mayor confianza, escritos ni nombres. No faltaba quien creyese que era cálculo hábil para aumentar con el misterio el realce de sus conquistas.

No sin emoción llegó Alberto a la puerta de la casa... Parecía cerrada; pero un leve empujón demostró lo contrario. El sereno, que rondaba por allí, miró con curiosidad recelosa a aquel señorito que no reclamaba sus servicios. Alberto se deslizó en el portal, y, de paso, cerró. Subió la escalera del entresuelo: la puerta del piso estaba arrimada igualmente. En la antesala, alfombrada, oscuridad profunda. Encendió un fósforo y buscó la llave de la luz eléctrica. La vivienda parecía encantada: no se oía ni el más leve ruido.

Al dar luz Alberto pudo notar que los muebles eran ricos y flamantes. Adelantó hasta una sala, amueblada de damasco amarillo, llena de bibelots y de jarrones con plantas. En un ángulo revestía el piano un paño antiguo, bordado de oro.

Tan extraño silencio, y el no ver persona humana, fueron motivos para oprimir vagamente el corazón de nuestro Don Juan. Un momento se detuvo, dudando si volver atrás y no proseguir la aventura.

Al fin, dio más luces y avanzó hacia el gabinete, todo sedas, almohadones y butaquitas; pero igualmente desierto.

Y después de vacilar otro poco, se decidió y alzó con cuidado el cortinaje de la alcoba de columnas... Se quedó paralizado. Un temblor de espanto le sobrecogió.

En el suelo yacía una mujer muerta, caída al pie de la cama. Sobre su rostro amoratado, el pelo, suelto, tendía un velo espeso de sombra. Los muebles habían sido violentados: estaban abiertos y esparcidos los cajones.

Alberto no podía gritar, ni moverse siquiera. La habitación le daba vueltas, los oídos le zumbaban, las piernas eran de algodón, sudaba frío.

Al fin echó a correr; salió, bajó las escaleras; llegó al portal... Pero ¿quién le abría? No tenía llave... Esperó tembloroso, suponiendo que alguien entraría o saldría. Transcurrieron minutos. Cuando el sereno dio entrada a un inquilino, un señor muy enfundado en pieles, la luz de la linterna dio de lleno a Alberto en la cara, y tal estaba de demudado, que el vigilante le clavó el mirar, con mayor desconfianza que antes. Pero Alberto no pensaba sino en huir del sitio maldito, y su precipitación en escapar, empujando al sereno que no se apartaba, fue nuevo y ya grave motivo de sospecha.

A la tarde siguiente, después de horas de esas que hacen encanecer el pelo, Alberto fue detenido en su domicilio... Todo le acusaba: sus paseos alrededor de la casa de la víctima, el haber dejado tan lejos el «simón», su fuga, su alteración, su voz temblona, sus ojos de loco...

Mil protestas de inocencia no impidieron que la detención se elevase a prisión, sin que se le admitiese la fianza para quedar en libertad provisional. La opinión, extraviada por algunos periódicos que vieron en el asunto un drama pasional, estaba contra el señorito galanteador y vicioso.

—¿Cómo se explica usted esta desventura mía? —preguntó Alberto a su abogado, en una conversación confidencial.

—Yo tengo mi explicación —respondió él—; falta que el Tribunal la admita. Vea lo que yo supongo, es sencillo: para mí, y perdóneme su memoria, la infeliz señora recibía a alguien..., a alguien que debe ser mozo de cuenta, profesional del delito y del crimen. El día de autos, desde el anochecer, la víctima envió fuera a su doncella, dándole permiso para comer con unos parientes y asistir a un baile de organillo. El asesino entró al oscurecer. Él era quien escribía a usted, quien le fijó la hora y quien, precavido, exigió la devolución de las cartas, para que usted no poseyese ningún testimonio favorable. Cuando usted entró, el asesino se ocultó o en el descanso de la escalera, o en habitaciones interiores de la casa. A la mañana siguiente, al abrirse la puerta de la calle, salió sin que nadie pudiese verle. Se llevaba su botín: joyas y dinero. ¿Qué más? Es un supercriminal que ha sabido encontrar un sustituto ante la Justicia.

—Pero ¡es horrible! —exclamó Alberto—. ¿Me absolverán?

—¡Ojalá!... —pronunció tristemente el defensor.

—Si me absuelven —exclamó Alberto— me iré a la Trapa, donde ni la cara de una mujer se vea nunca.■

«La Ilustración Española y Americana», núm. 48, 1909.

Conociendo a Emilia Pardo Bazán, fue periodista, poeta, escritora, dramaturga...

Si os hablo de “LOS PAZOS DE ULLOA”, probablemente a la mayoría os vendrán a la mente, imágenes de alguno de los capítulos de esta serie de televisión estrenada en 1985 en TV1.

¡Ya vamos entrando en ambiente!

Pues recordando un poco más, nos viene el nombre de la autora de la novela del mismo nombre, en la que se basó la serie, EMILIA PARDO BAZÁN.

Que la escribió en 1886.

Como ésta, Emilia escribió muchísimas más, que si le sumamos un sin fin de cuentos o relatos breves de todos los géneros, nos da una cifra de casi los 1000 relatos.

Emilia Pardo Bazán, nació en 1851 en la Coruña y falleció a los 69 años en Madrid, el 12 de mayo de 1921.

Su vida, digamos, la vivió plenamente, hasta fue condesa de Pardo Bazán, por consiguiente noble y aristócrata.

Sin quitarle méritos, sin duda su comodidad económica le ayudó al principio para darse a conocer como periodista.

Pronto completo este trabajo con el de novelista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española e introductora del naturalismo en España.

Fue una precursora, en sus ideas, acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo.

Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo.

Se casó a los 16 años con José Quiroga y Pérez Deza, de cuyo matrimonio nacieron tres hijos.

Se separaron en 1884, fue una separación amistosa, él se retiró a vivir a sus propiedades gallegas y ella continuó con su actividad de escritora en Madrid y Galicia.

Quiroga murió en 1812, la escritora guardó luto riguroso un año.

Posteriormente inició una relación amorosa con Benito Pérez Galdós, por entonces cercano también al naturalismo, con quien mantenía previamente una relación literaria.

La mayor parte de sus relatos fueron publicados en la prensa periódica de su tiempo, sobre todo en "El Liberal", "El Heraldo", "El Imparcial" o "Blanco y Negro".

Algunos aparecieron, además, en publicaciones extranjeras, francesas, inglesas, alemanas, argentinas y cubanas.

La creación cuentística de Emilia fue recogida por ella misma en diferentes colecciones. Los grupos suelen ser temáticos, como este que traemos hoy dedicado a los CUENTOS TRÁGICOS.

(Antonio G. Noguera)

RELACIÓN DE TÍTULOS:

La dama joven y otros cuentos (1885)

La leyenda de la Pastoriza (1887)

Cuentos de la tierra (1888)

Cuentos escogidos (1891)

Cuentos de Marineda (1892)

Cuentos de Navidad y Año Nuevo (1893)

Cuentos nuevos (1894)

Arco Iris (cuentos) (1895)

El encaje roto (cuento) (1897)

Cuentos de amor (1898)

Cuentos sacro-profanos (1899)

La rosa (cuento) (1899)

Historias de Galicia) (1900)

Vampiro (cuento) (1901)

Cuentos dramáticos) (1901)

Cuentos de Navidad y Reyes (1902)

Cuentos de la Patria (1902)

Cuentos antiguos (1902)

Interiores (1907)

Cuentos del terruño (1907)

Cuentos actuales) (1909)

Cuentos trágicos (1912)

Un artículo construido por "La Pitonisa" para Queseenteren